目錄:

一、案例正文

(一)摘要與關(guān)鍵詞

(二)涉及知識(shí)點(diǎn)

(三)背景介紹

(四)基本案情

二、法理分析

(一)美國337調(diào)查

(二)美國的銷售阻卻制度

(三)不喪失新穎性的寬限期

三、對出海企業(yè)的合規(guī)建議

一、案例正文

(一)摘要與關(guān)鍵詞

甜味劑安賽蜜Ace-K是一款甜度超過蔗糖且零熱量、對牙齒無害的高強(qiáng)度甜味劑。美國塞拉尼斯公司(下稱塞拉尼斯)與安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司(下稱金禾實(shí)業(yè))同為Ace-K的生產(chǎn)商。自2016年開始,兩家公司之間就產(chǎn)生了多起專利糾紛。最近的一起糾紛涉及到美國國際貿(mào)易委員會(huì)(下稱ITC)。2021年4月,塞拉尼斯向ITC申請對金禾實(shí)業(yè)以及十一家其他公司進(jìn)行337調(diào)查。ITC不支持該主張,且認(rèn)定塞拉尼斯的案涉專利因銷售阻卻(on-sale bar)而無效,塞拉尼斯對這一決定提起上訴。2024年8月12日,美國聯(lián)邦巡回上訴法院做出裁決,駁回塞拉尼斯的上訴請求,支持了ITC的裁決。通過對本案的分析,本文討論美國的銷售阻卻制度,并與中國專利法中的寬限期制度加以比較,進(jìn)而對中國出海企業(yè)的海外專利布局提出合規(guī)建議。

關(guān)鍵詞:銷售阻卻制度、專利、新穎性、寬限期

(二)涉及知識(shí)點(diǎn)

(1)美國337調(diào)查;

(2)美國的銷售阻卻制度;

(3)中國專利寬限期及不喪失新穎性的寬限期。

(三)背景介紹

安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司創(chuàng)建于1974年,其前身為來安縣化肥廠,2002年完成企業(yè)改制,2006年改組成立股份有限公司,并于2011年在深交所上市。公司總部位于安徽省滁州市,擁有來安和定遠(yuǎn)兩大生產(chǎn)基地;主營業(yè)務(wù)為食品添加劑、大宗化工原料等,分屬于精細(xì)化工行業(yè)和基礎(chǔ)化工行業(yè)。

塞拉尼斯最早的歷史可以追溯至1918年。現(xiàn)在的塞拉尼斯公司于2004年根據(jù)特拉華州法律注冊成立。該公司是各種高價(jià)值應(yīng)用和高性能工程聚合物的全球領(lǐng)先生產(chǎn)商,也是世界上最大的乙酰產(chǎn)品生產(chǎn)商之一,乙酰產(chǎn)品是幾乎所有主要行業(yè)的中間化學(xué)品。公司廣泛的產(chǎn)品組合服務(wù)于多種終端用途,包括汽車、化學(xué)添加劑、建筑、消費(fèi)和工業(yè)膠粘劑、醫(yī)療、消費(fèi)電子產(chǎn)品、儲(chǔ)能、過濾、油漆和涂料、造紙和包裝、工業(yè)應(yīng)用和紡織品。2022年5月23日,塞拉尼斯公司位列2022年《財(cái)富》美國500強(qiáng)排行榜第406名,營收8537百萬美元。2023年6月,塞拉尼斯公司以9673(百萬美元)營收,入選2023年《財(cái)富》美國500強(qiáng)排行榜,排名第396位。

塞拉尼斯自1960年起即與中國開展業(yè)務(wù)。2004年塞拉尼斯(中國)投資有限公司正式成立,總部設(shè)在上海,管理塞拉尼斯公司在中國的各項(xiàng)投資和各業(yè)務(wù)部的產(chǎn)品銷售。在北京、廣州和武漢也相繼建立了分公司。

(四)基本案情

塞拉尼斯公司開發(fā)了一種生產(chǎn)甜味劑安賽蜜(Ace-K)的方法。塞拉尼斯公司在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)銷售Ace-K但未公開其生產(chǎn)過程。2016年9月21日,他們在Ace-K上市一年多后才在美國提交專利申請。這成為了后來塞拉尼斯的專利被宣告無效的主要原因。

2016年10月27日,塞拉尼斯根據(jù)美國《1930年關(guān)稅法》第337條向ITC提出申請,請求對部分高強(qiáng)度甜味劑及其制備方法和制品進(jìn)行337調(diào)查。金禾實(shí)業(yè)以及另外兩家中國公司涉案。2017年2月2日,塞拉尼斯公司提交基于撤訴終止本案337調(diào)查的動(dòng)議。

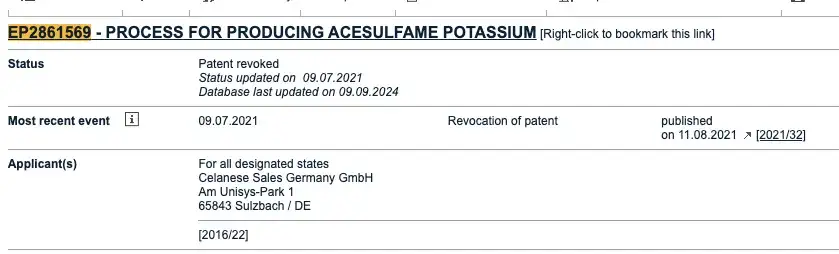

2017年4月,金禾實(shí)業(yè)等國內(nèi)企業(yè)向歐洲專利局申請對塞拉尼斯歐洲專利EP2861569“生產(chǎn)乙酰磺胺酸鉀的工藝”發(fā)起無效審查。2019年9月,歐洲專利局一審裁定撤銷塞拉尼斯的EP2861569專利,隨后塞拉尼斯進(jìn)行上訴,2021年5月歐洲專利局宣告EP2861569專利無效。

2019年10月,塞拉尼斯在上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭起訴金禾實(shí)業(yè),認(rèn)為后者在中國申請專利構(gòu)成侵權(quán)。

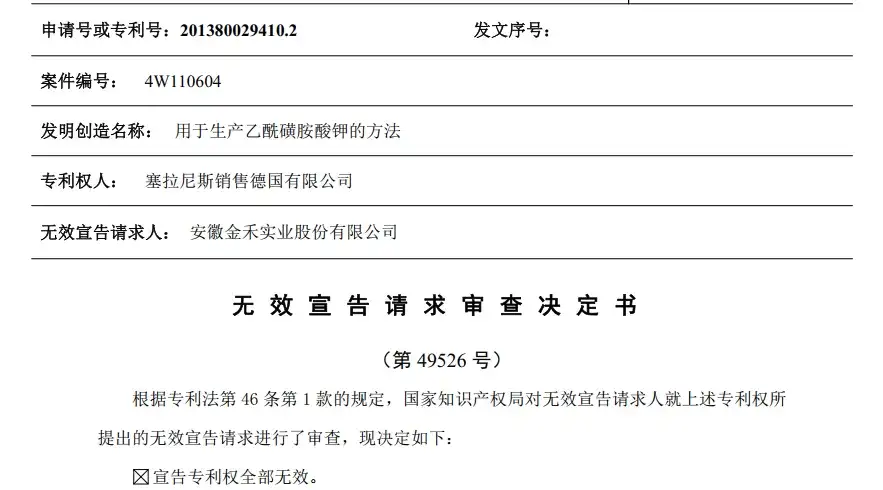

2020年6月11日,金禾實(shí)業(yè)向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出了無效宣告請求。最終國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2021年4月25日認(rèn)定塞拉尼斯的專利“用于生產(chǎn)乙酰磺胺酸鉀的方法”不具備創(chuàng)造性,不符合專利法第22 條第 3 款的規(guī)定,應(yīng)予無效。隨后塞拉尼斯向上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭申請撤訴,上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭裁定,準(zhǔn)予原告撤回起訴。

在美國,2021年4月,塞拉尼斯公司向ITC指控金禾公司侵犯其專利后,金禾公司則根據(jù)美國專利法的“銷售阻卻”規(guī)則,辯稱塞拉尼斯的專利無效。2022年4月1日,ITC支持了金禾公司的觀點(diǎn),認(rèn)為即便是通過保密方式銷售產(chǎn)品也構(gòu)成美國專利法規(guī)制的“銷售”,從而終止了相關(guān)調(diào)查。塞拉尼斯對這一決定提出質(zhì)疑,從而提起上訴。

2024年8月12日,美國聯(lián)邦巡回上訴法院針對塞拉尼斯v ITC案做出裁決,駁回塞拉尼斯的上訴請求,支持了之前由ITC認(rèn)定的涉案專利無效的裁決。理由是在該專利申請日的前一年多,塞拉尼斯就已經(jīng)秘密地使用相關(guān)技術(shù),屬于銷售阻卻(on-sale bar)的情形。

二、法理分析

(一)美國337調(diào)查

在美國,專利侵權(quán)訴訟往往與337調(diào)查聯(lián)系在一起。根據(jù)美國《1930年關(guān)稅法》第337節(jié)的規(guī)定,如果任何進(jìn)口貿(mào)易中存在侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)或其他不正當(dāng)競爭的行為,ITC都可以進(jìn)行行政調(diào)查。如果ITC認(rèn)定某項(xiàng)進(jìn)口產(chǎn)品侵犯了美國國內(nèi)知識(shí)產(chǎn)權(quán),或雖未侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)但其效果卻破壞或?qū)嵸|(zhì)上損害美國某一產(chǎn)業(yè),或阻礙該產(chǎn)業(yè)的建立,或?qū)γ绹虡I(yè)或貿(mào)易造成限制或壟斷,則ITC有權(quán)采取制裁措施。可能的處罰結(jié)果主要包括排除令、禁止令。具體來說,排除令分為普遍排除令和有限排除令。有限排除令禁止被申請人的侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)入美國,可適用于被申請人現(xiàn)在和今后生產(chǎn)的、存在侵權(quán)行為的所有類型的產(chǎn)品,效力可擴(kuò)大到包含侵權(quán)物品的上游零部件產(chǎn)品,以及下游或下級產(chǎn)品。普遍排除令不僅針對被申請人的產(chǎn)品,還禁止所有同類侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)入美國市場,而不區(qū)別原產(chǎn)地或生產(chǎn)商,同時(shí)還可包括目前和此后的生產(chǎn)商和進(jìn)口商。禁止令是為了禁止繼續(xù)銷售、庫存、宣傳、廣告等已經(jīng)進(jìn)口到美國的侵權(quán)產(chǎn)品。與排除令的區(qū)別在于,排除令主要由海關(guān)執(zhí)行,禁止侵權(quán)產(chǎn)品入關(guān),針對還沒有進(jìn)口美國的產(chǎn)品;而禁止令由ITC自行實(shí)施,針對已經(jīng)進(jìn)口到美國的產(chǎn)品。禁止令可以單獨(dú)適用,也可與排除令同時(shí)適用。

企業(yè)遭遇337調(diào)查時(shí),其可以主要選擇的抗辯理由包括專利無效。通常無效抗辯的情形又可以包括涉案專利不滿足美國專利法第101條規(guī)定的可專利性要求,不滿足美國專利法第102條規(guī)定的新穎性與占先的要求,不滿足美國專利法第103條規(guī)定的非顯而易見性的要求,不滿足美國專利法第112條專利申請文件書面描述要求和可實(shí)施性要求。企業(yè)可以通過專利、文獻(xiàn)的檢索及技術(shù)對比分析,以及涉案專利在申請時(shí)的審查檔案及代理過程,找出涉案專利可以被無效的理由和證據(jù)。本案中,金禾實(shí)業(yè)關(guān)于塞拉尼斯專利無效的抗辯理由就屬于這種情況。同時(shí),企業(yè)也可以聘請專業(yè)的技術(shù)專家或委托權(quán)威的技術(shù)鑒定機(jī)構(gòu),對涉案專利的技術(shù)內(nèi)容、與現(xiàn)有技術(shù)的對比等進(jìn)行分析和鑒定,并出具專家意見或鑒定報(bào)告。

(二)美國的銷售阻卻(on-sale bar)制度

銷售阻卻(on-sale bar)制度是美國專利法中較為獨(dú)特的規(guī)制方式。按照該制度,盡管專利申請日期之前的銷售或者許諾銷售并未向公眾公開相關(guān)發(fā)明,但是法院仍然會(huì)認(rèn)為:銷售或許諾銷售行為披露了相關(guān)發(fā)明,從而使得這種行為影響對發(fā)明新穎性的評價(jià)。過去 200 年的諸多案例表明,發(fā)明人在關(guān)鍵日期之前的秘密銷售行為,即使沒有公開發(fā)明的任何細(xì)節(jié),依然會(huì)阻止發(fā)明人或第三人獲得專利權(quán)。

美國最早的專利法制定于1790年,后來進(jìn)行了多次修改,主要修改有1793年、1836年、1870年、1952年、1994年、1999以及2011年。1952年頒布的美國《專利法》第102條第 (b) 款規(guī)定了銷售阻卻規(guī)則。根據(jù)該款,如果“在美國專利申請日之前一年以上,發(fā)明已經(jīng)在國內(nèi)外獲得專利或者被描述在印刷出版物上,或者已經(jīng)在本國公開使用或者銷售”,則發(fā)明人不能獲得專利。下文所述的銷售阻卻制度中的關(guān)鍵日(critical date)是將專利申請日向前推一年的日期,此日期即為判斷是否適用銷售阻卻制度的關(guān)鍵日期。

在1829年的一起案例Pennock v. Dialogue案中,法官在判決書中詳述了銷售阻卻制度的法理邏輯。判決書寫道:“如果允許發(fā)明人隱瞞其發(fā)明,不讓公眾知曉;如果他長期保持壟斷地位,制造和銷售其發(fā)明,并依靠其對技術(shù)、結(jié)構(gòu)的了解獲取全部利潤,并且只有當(dāng)競爭的危險(xiǎn)迫使他獲取專有權(quán)時(shí),他才被允許申請專利,從而禁止公眾在其應(yīng)得的十四年內(nèi)對其發(fā)明進(jìn)行任何進(jìn)一步的使用,這將大大阻礙科學(xué)和實(shí)用藝術(shù)的進(jìn)步,并獎(jiǎng)勵(lì)那些不及時(shí)與公眾溝通其發(fā)現(xiàn)的人。”也就是說,如果允許發(fā)明人在未申請專利的情況下銷售或所謂的秘密銷售產(chǎn)品并獲利,實(shí)際上會(huì)產(chǎn)生鼓勵(lì)發(fā)明人不分享其發(fā)明成果的結(jié)果,這不利于科學(xué)技術(shù)的交流、發(fā)展,也容易造成對專利制度的濫用乃至技術(shù)壟斷。

在1980年的Pfaff v. Wells Electronics, Inc.案中,美國法院進(jìn)一步明確了銷售阻卻的構(gòu)成要件。1980年,專利權(quán)人Wayne K. Pfaff為德州儀器開發(fā)了一種新型計(jì)算機(jī)芯片插座。1981年4月上旬,德州儀器確認(rèn)他們將訂購并使用Pfaff的插座。而Pfaff直到1981年7月才制造出插座,并于1982年4月申請了專利,直到1985 年該插座才獲得專利。獲得專利后,Pfaff 起訴開發(fā)了同款插座的 Wells Electronics 專利侵權(quán)。地方法院認(rèn)為Wells Electronics的插座侵犯了Pfaff的三項(xiàng)專利權(quán)利要求。巡回法院推翻了這一判決,裁定Pfaff在申請專利一年多前已將該插座出售給德州儀器,觸發(fā)銷售阻卻。上訴方 Pfaff 辯稱銷售阻卻條款中的技術(shù)發(fā)明是要求發(fā)明付諸實(shí)施,而該發(fā)明所涵蓋的產(chǎn)品直到1981年7月才生產(chǎn)出來,因而處于一年期限內(nèi),沒有觸發(fā)銷售阻卻。法官則認(rèn)為:專利法條款中并沒有明確要求一個(gè)發(fā)明必須付諸實(shí)施才能獲得專利。

在該案判決中,法官明確了銷售阻卻必須要滿足的兩個(gè)條件。判決書寫道:“首先,產(chǎn)品必須是商業(yè)銷售要約的標(biāo)的物……其次,發(fā)明必須準(zhǔn)備好申請專利。這一條件可以至少通過兩種方式得到滿足:在關(guān)鍵日期前證明已將發(fā)明付諸實(shí)踐;或證明在關(guān)鍵日期前,發(fā)明人已準(zhǔn)備好圖紙或發(fā)明的其他描述,這些描述足夠具體,能夠使本領(lǐng)域技術(shù)人員實(shí)施該發(fā)明。”

2011年美國專利法進(jìn)行了自1952年后最大規(guī)模的修正,即“Leahy-Smith America Invents Act”(下稱AIA)。其中最為重要的就是由“先發(fā)明制”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;先申請制”。簡而言之,“先發(fā)明制”指的是誰先發(fā)明出來,誰就獲得專利保護(hù);“先申請制”指的是誰先提交申請,如果獲得專利授權(quán),誰就獲得專利保護(hù)。也就是說,修改后的美國專利法不再依照發(fā)明日期,轉(zhuǎn)而依照專利申請有效提交日期判斷誰擁有優(yōu)先權(quán)。新修訂的法案自2013年3月16日起生效,適用包含至少一條權(quán)利要求在2013年3月16日當(dāng)天及其后生效的專利申請。早于該日期的申請仍然受“先發(fā)明制”管轄。

2011年的修訂也包括對銷售阻卻條款的修改。修改后的條款是:“發(fā)明人應(yīng)享有專利權(quán),除非--(1)主張權(quán)利之發(fā)明在其有效申請日之前已經(jīng)獲得專利,在出版物中已有描述,或者公開使用、銷售或者以其他方式為公眾所知……”(原文“A person shall be entitled to a patent unless—(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention……”)。對于銷售行為來說,此次修改取消了地域性限制,原先銷售阻卻制度中對于銷售的限制在美國,而修法之后對于銷售行為不再有美國國內(nèi)這個(gè)限制。修改前的銷售阻卻制度為絕對新穎性要求,即在專利申請之前任何時(shí)候只要存在銷售行為,則不得授予專利。而2011年的修訂修改了法條的表達(dá)方式,添加兜底條款“其他使公眾可以獲得的情形”(“or otherwise available to the public”)。

2011年的修訂引發(fā)了關(guān)于銷售阻卻制度的討論。人們的討論聚焦于法條中的“on sale”和 “or otherwise available to the public”之間的關(guān)系。有觀點(diǎn)認(rèn)為:新的專利法102條中“銷售”(sale)應(yīng)當(dāng)與后面的“為公眾所知悉”(or otherwise available to the public)屬于并列關(guān)系,因此銷售行為只有造成發(fā)明為公眾所知悉才會(huì)觸發(fā)銷售阻卻制度。也有觀點(diǎn)認(rèn)為原來專利法對銷售行為的定義并未改變。

在AIA征求意見稿發(fā)布后,美國專利商標(biāo)局(USPTO)收到諸多反饋。USPTO在此后發(fā)布的一份關(guān)于專利法102條、103條的審查指南中認(rèn)為,從文法角度看,“為公眾所知悉”作為后綴應(yīng)當(dāng)修飾的是之前的“銷售”,也就是說,修改后的102條規(guī)定的銷售為公開銷售。當(dāng)然,這份審查指南并不具備法律效力,僅是USPTO對新法案的解讀。

在這個(gè)問題上,美國最高法院于2019年對Helsinn Healthcare S. A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.一案(下稱Helsinn案)的最終判決具有指導(dǎo)意義。該判決書說明:“盡管本法院從未處理過本案中提出的精確問題,但我們的先例表明,銷售或要約銷售不必要使得發(fā)明公之于眾”。塞拉尼斯案的裁決書也提到其觀點(diǎn)與“最高法Helsinn案中的裁決是一致的。”因此,下文將簡要介紹Helsinn案。Helsinn案結(jié)束了關(guān)于銷售阻卻的爭論并予以準(zhǔn)確定性。

該案原審原告Helsinn醫(yī)療保健公司是一家瑞士原研藥企業(yè),研發(fā)制造腫瘤學(xué)的相關(guān)藥物。2000年上半年,Helsinn向美國食藥監(jiān)局(FDA)提交了對帕洛諾司瓊的0.25mg劑量和0.75mg劑量分別進(jìn)行安全性及療效檢測的第三階段臨床試驗(yàn)計(jì)劃草案。Helsinn為了進(jìn)入美國藥品市場,找到MGI制藥公司幫其營銷該藥物。2001年4月6日,Helsinn與MGI公司達(dá)成許可協(xié)議以及供貨和購買協(xié)議。在供貨和購買協(xié)議中,MGI 同意從Helsinn獨(dú)家購買,Helsinn同意根據(jù)MGI的需求供應(yīng)獲得美國食品藥品管理局(FDA)批準(zhǔn)的0.25mg或0.75mg的帕洛諾司瓊產(chǎn)品。兩項(xiàng)協(xié)議隨即被公布并向美國證券交易委員會(huì)(SEC)提交備案,但協(xié)議中涉及的具體價(jià)格和規(guī)格配方并未公布。2002年9月,Helsinn向FDA提交了0.25mg劑量的帕洛諾司瓊新藥專利申請,F(xiàn)DA于2003年7月批準(zhǔn)。2011年,Teva向FDA主張對通用過期藥物0.25mg劑量的帕洛諾司瓊進(jìn)行新藥簡略申請(ANDA),且主張Helsinn專利無效,Helsinn公司隨即起訴其侵權(quán)。Teva的抗辯理由之一是,涉案專利因?yàn)檫`反了美國《專利法》第 102 條的銷售阻卻規(guī)定而無效。地區(qū)法院于2015年11月16日判定Helsinn涉案專利有效且Teva侵權(quán)。Teva后向美國聯(lián)邦巡回上訴法院提起上訴。巡回法院在2017年5月1日推翻了地區(qū)法院的判決。巡回法院認(rèn)為,Helsinn 在關(guān)鍵日期之前已經(jīng)公開銷售了其請求專利保護(hù)的發(fā)明,該行為導(dǎo)致銷售阻卻,其主張的四件專利的相關(guān)權(quán)利要求因此而無效。

2018年2月,Helsinn向美國最高法院申請移送命令,并于2018年6月獲得了同意。美國最高法院于2018年12月4日聽取了雙方的口頭辯論,并在2019年1月22日對該案做出最終判決。在判決中,美國最高法院認(rèn)定的前提是“如果國會(huì)在AIA中再次使用了相同的‘銷售’用語,則應(yīng)采用該用語之前的司法解釋”,并且在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步聲明“加入籠統(tǒng)的用語‘或以其他方式公之于眾’不足以使法院做出改變,來得出國會(huì)有意調(diào)整‘銷售’含義的結(jié)論”。最終,美國最高法院的九名大法官以9比0的比例投票一致通過表決,支持了巡回法院關(guān)于該案成立“銷售阻卻”的觀點(diǎn)。

在判決書中,美國最高法院托馬斯大法官首先回顧了銷售阻卻的歷史。法官認(rèn)為:如果一件發(fā)明是“商業(yè)性許諾銷售的主體”,且“已準(zhǔn)備好申請專利”,就落入銷售阻卻條款的規(guī)制范圍。要使一個(gè)銷售行為落入銷售阻攔條款,無需使發(fā)明向公眾公開,2011年AIA的頒布實(shí)施并不改變這一含義。“或其他已向公眾公開的”這一兜底條款的增加,不足以使法院轉(zhuǎn)而得出國會(huì)意欲改變“銷售”含義的結(jié)論。也就是說,“秘密銷售”依然可以使專利無效。該案被普遍認(rèn)為結(jié)束了 2011年美國專利法第102條修改后所帶來的關(guān)于銷售阻卻的爭論。與Helsinn案類似,塞拉尼斯與金禾實(shí)業(yè)雙方爭論的焦點(diǎn)在于:專利申請人是否可以因事先秘密銷售某產(chǎn)品而喪失對該產(chǎn)品生產(chǎn)方法的專利申請資格。塞拉尼斯公司認(rèn)為,2011年對于美國專利法的修訂改變了之前關(guān)于銷售阻卻的規(guī)則。金禾實(shí)業(yè)認(rèn)為,根據(jù)美國專利法的規(guī)定,由于塞拉尼斯公司在申請被訴專利一年多之前就銷售了Ace-K,這一行為觸發(fā)了銷售阻卻。

而巡回法院對塞拉尼斯案的裁決與Helsinn案保持了一致。其裁決書中寫道,“本案的問題在于:AIA是否修改了專利法第102條中的銷售阻卻……我們與ITC的觀點(diǎn)一致,即AIA并未造成此類變化,這與最高法院在Helsinn案中的裁決是一致的。”

(三)不喪失新穎性的寬限期

《中華人民共和國專利法》第二十二條第二款中規(guī)定:“新穎性是指該發(fā)明或者實(shí)用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù);也沒有任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請,并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中”。與新穎性緊密相關(guān)的是寬限期制度。

二十世紀(jì)80年代,借鑒《巴黎公約》和歐洲各國專利法的規(guī)定,結(jié)合中國自身國情,我國在專利法中設(shè)立了寬限期制度。《專利法》第二十四條規(guī)定,“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請日以前六個(gè)月內(nèi),有下列情形之一的,不喪失新穎性:(一)在國家出現(xiàn)緊急狀態(tài)或者非常情況時(shí),為公共利益目的首次公開的;(二)在中國政府主辦或者承認(rèn)的國際展覽會(huì)上首次展出的;(三)在規(guī)定的學(xué)術(shù)會(huì)議或者技術(shù)會(huì)議上首次發(fā)表的;(四)他人未經(jīng)申請人同意而泄露其內(nèi)容的。”上述條文中的“六個(gè)月”指的就是不喪失新穎性的寬限期。

《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則(2023修訂)》第三十三條對專利法第二十四條中所提到的國際展會(huì)、學(xué)術(shù)或技術(shù)會(huì)議,以及提出聲明或提交證明文件的方式進(jìn)行了進(jìn)一步規(guī)制。根據(jù)該條規(guī)定,專利法第二十四條第(二)項(xiàng)的國際展覽會(huì)是指國際展覽會(huì)公約規(guī)定的在國際展覽局注冊或者由其認(rèn)可的國際展覽會(huì)。專利法第二十四條第(三)項(xiàng)所稱學(xué)術(shù)會(huì)議或者技術(shù)會(huì)議,是指國務(wù)院有關(guān)主管部門或者全國性學(xué)術(shù)團(tuán)體組織召開的學(xué)術(shù)會(huì)議或者技術(shù)會(huì)議,以及國務(wù)院有關(guān)主管部門認(rèn)可的由國際組織召開的學(xué)術(shù)會(huì)議或者技術(shù)會(huì)議。

另外,該條規(guī)定申請專利的發(fā)明創(chuàng)造有專利法第二十四條第(二)項(xiàng)或者第(三)項(xiàng)所列情形的,申請人應(yīng)當(dāng)在提出專利申請時(shí)聲明,并自申請日起2個(gè)月內(nèi)提交有關(guān)發(fā)明創(chuàng)造已經(jīng)展出或者發(fā)表,以及展出或者發(fā)表日期的證明文件。申請專利的發(fā)明創(chuàng)造有專利法第二十四條第(一)項(xiàng)或者第(四)項(xiàng)所列情形的,國務(wù)院專利行政部門認(rèn)為必要時(shí),可以要求申請人在指定期限內(nèi)提交證明文件。《專利審查指南》第二部分第三章第1、2、5節(jié)也有關(guān)于新穎性和不喪失新穎性的寬限期的進(jìn)一步論述,此處不再贅述。

中國專利法不存在銷售阻卻制度,但不喪失新穎性的寬限期與銷售阻卻制度存在一些聯(lián)系。一些觀點(diǎn)認(rèn)為,中國的不喪失新穎性的寬限期可以被認(rèn)為是一種狹義寬限期,美國的銷售阻卻制度可以看做一種類廣義寬限期(不屬于廣義寬限期,但產(chǎn)生類似于廣義寬限期的效果)。原因如下。

首先,中國專利法允許的公開方式只限于專利法第二十四條所規(guī)定的幾種特殊方式,美國則沒有具體限定。

其次,從時(shí)間來看,中國的寬限期為6個(gè)月,美國為1年。

再有,中國的寬限期制度僅是對申請人在申請專利前的公開予以一定期限的寬限,規(guī)制的是例外情形。銷售阻卻制度規(guī)定并不是例外情形,無論銷售是否秘密,都會(huì)產(chǎn)生阻卻的效果。兩個(gè)制度的出發(fā)點(diǎn)是不同的。

最后,中國的寬限期制度與優(yōu)先權(quán)無關(guān)。根據(jù)國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的《專利審查指南》,“寬限期僅僅是把申請人(包括發(fā)明人)的某些公開,或者他人從申請人或者發(fā)明人那里以合法手段或者不合法手段得來的發(fā)明創(chuàng)造的某些公開,認(rèn)為是不損害該專利申請新穎性和創(chuàng)造性的公開。實(shí)際上,發(fā)明創(chuàng)造公開以后已經(jīng)成為現(xiàn)有技術(shù),只是這種公開在一定期限內(nèi)對申請人的專利申請來說不視為影響其新穎性和創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術(shù),并不是把發(fā)明創(chuàng)造的公開日看作是專利申請的申請日。”從公開之日至提出申請的期間,如果他人獨(dú)立地作出了同樣的發(fā)明創(chuàng)造,而且在申請人提出專利申請以前提出了專利申請,那么根據(jù)先申請?jiān)瓌t,申請人就不能取得專利權(quán)。而之所以美國的銷售阻卻制度只是一種類廣義寬限期制度,是因?yàn)槊绹鴮捪奁陬愃朴趦?yōu)先權(quán)。在美國專利法第102條中規(guī)定,“當(dāng)發(fā)明人與他人在申請日之前一年內(nèi)均對發(fā)明作了公開時(shí),如果發(fā)明人的公開早于他人的公開,那么他人公開的技術(shù)也不屬于現(xiàn)有技術(shù)”。也就是說,即使第三人獨(dú)立做出相同發(fā)明,只要其公開晚于申請人,仍然不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù),即相當(dāng)于申請人的申請日前移了,使申請人可以對抗獨(dú)立作出發(fā)明的第三人的專利申請。

對比中國專利法的寬限期

和美國專利法的銷售阻卻

中國專利法的寬限期美國專利法的銷售阻卻公開方式只限于專利法第二十四條所規(guī)定的幾種特殊方式公開或秘密銷售、以及許諾銷售和銷售均可構(gòu)成寬限期長度6個(gè)月1年 出發(fā)點(diǎn)規(guī)制的是例外情形規(guī)制的不是例外情形與優(yōu)先權(quán)的關(guān)系不產(chǎn)生優(yōu)先權(quán)的效力具備優(yōu)先權(quán)的效力

三、對出海企業(yè)的合規(guī)建議

中國出海企業(yè)應(yīng)該密切關(guān)注目標(biāo)國家法律的新動(dòng)向,提前進(jìn)行專利、商標(biāo)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局并注意自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)合規(guī)義務(wù)。產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌龅模瑧?yīng)當(dāng)定期對產(chǎn)品輸入國、轉(zhuǎn)運(yùn)國相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況進(jìn)行檢索,商請合同相對方及時(shí)提供風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,了解市場情況和政策更新動(dòng)態(tài)。

在申請專利之前,應(yīng)當(dāng)注意保留發(fā)明的相關(guān)證據(jù),可以考慮發(fā)明記錄制度,請技術(shù)人員依照證據(jù)的相關(guān)規(guī)則對發(fā)明進(jìn)行記錄、修改、見證等。

如果企業(yè)是出海到美國,在評估專利申請的時(shí)機(jī)時(shí),需要充分考慮中美專利法的不同。比如,如果只在美國申請,可以考慮充分利用其一年的寬限期。如果中國、美國都要申請,則需首先考慮中國的狹義寬限期的要求。同時(shí),中國和美國的專利審查是相互獨(dú)立的。即便在中國已經(jīng)獲得專利授權(quán),也需要向USPTO重新申請。由于兩國專利法的差別,需要結(jié)合美國專利法的要求,對國內(nèi)專利申請進(jìn)行內(nèi)容上的修改,而非直接翻譯。

除向目標(biāo)國家直接申請外,出海企業(yè)也可以考慮巴黎公約途徑和PCT途徑。巴黎公約是《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》的簡稱。1985年3月19日中國成為該公約成員國。巴黎公約的基本目的是保證一成員國的工業(yè)產(chǎn)權(quán)在所有其他成員國都得到保護(hù)。申請人可以直接在希望獲得保護(hù)的所有巴黎公約締約國分別提交專利申請。PCT是《專利合作條約》(Patent Cooperation Treaty)的簡稱。截至目前,其成員國已超過150個(gè)。PCT的宗旨是通過簡化國際專利申請的手續(xù)、程序,強(qiáng)化對發(fā)明的法律保護(hù),促進(jìn)國際間的科技進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。申請人提交一項(xiàng)國際申請,可以在多個(gè)成員國申請專利。

對于準(zhǔn)備出海美國的中國企業(yè)來說,還應(yīng)當(dāng)注意規(guī)避中美貿(mào)易摩擦帶來的風(fēng)險(xiǎn)。自中美貿(mào)易爆發(fā)雙邊沖突以來,雙方在關(guān)稅、出口管制和投資安全審查等多個(gè)領(lǐng)域采取了一系列措施。企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)把握中美貿(mào)易摩擦相關(guān)的國際形勢和政策變化,預(yù)防企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn),提前制定應(yīng)對方案。

參考文獻(xiàn)

安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司,“關(guān)于美國聯(lián)邦巡回上訴法院維持 ITC 337 調(diào)查裁決結(jié)果的公告”(公告編號(hào):2024-038)。

國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局,無效宣告請求審查決定書(第 49526號(hào))。

金禾實(shí)業(yè):做甜味劑賽道領(lǐng)跑者,產(chǎn)業(yè)協(xié)同打造競爭優(yōu)勢,新浪財(cái)經(jīng),2024年1月4日,https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/cn/2024-01-04/doc-inaaisic6255127.shtml

中企檢測認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢,檢驗(yàn)檢測、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu),儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商,法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個(gè)問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認(rèn)證、商標(biāo)、專利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識(shí)資訊,包括商標(biāo)注冊、食品檢測、第三方檢測機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測、環(huán)境檢測、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專利申請、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、檢測法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息,中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測認(rèn)證商標(biāo)專利從業(yè)者提供多種檢測、認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī),咨詢輔導(dǎo)等知識(shí)。

本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:中國政府網(wǎng)、百度百科、搜狗百科、360百科、最高人民法院、知乎、市場監(jiān)督總局 、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、國家商標(biāo)局

免責(zé)聲明:本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理,文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬!發(fā)布旨在積善利他,如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請跟我們聯(lián)系刪除并致歉!