6月28日,備受業界關注的專利法修正案草案提請人大常委會二次審議。公布的新聞稿展示了草案的幾大“亮點”,排在頭條的是取消了專利侵權法定賠償數額下限為十萬元的規定。理由是有人認為實用新型與外觀設計市場價值較低,十萬元的賠償數額偏高,對當事人責任過重,建議下調或取消。

對于這個理由,筆者不敢茍同,但暫不贅述。我們先談下這個法定賠償的問題。很多業內人士對取消法定賠償的下限表示不解,認為這有可能降低對侵權的懲罰力度。

實際上法定賠償并不見得是個好東西,在專利法修改的過程中,大家都把焦點放在法定賠償上,比如法定賠償額上限提高500萬元,都歡欣鼓舞。

我們的專利行權已經患了法定賠償依賴癥。這是不正常的。

法定賠償只有在權利人的損失、侵權人的獲益以及合理許可費都難以確定的情況下才使用的。我們現行的專利法也是這樣規定的:

“侵犯專利權的賠償數額按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定;實際損失難以確定的,可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定。權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的,參照該專利許可使用費的倍數合理確定。賠償數額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。權利人的損失、侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的,人民法院可以根據專利權的類型、侵權行為的性質和情節等因素,確定給予一萬元以上一百萬元以下的賠償。”

只要專利權人取證稍微方便些,拿到侵權人的銷售數據,權利人的損失、侵權人的獲益以及合理許可費這些參數都能輕易確定。

只是在司法實踐中,我們實在太依賴法定賠償,拿到法定賠償上限之外的數額都能成為新聞。以至于經常有人誤以為中國專利侵權的最高賠償額就是人民幣100萬元。可見法定賠償多么深入人心。

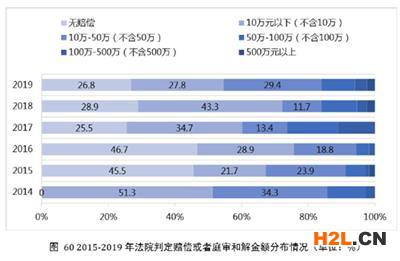

根據國知局《2019年中國專利調查報告》,2015-2019年法院判定賠償或者庭審和解金額高達95%都在100萬元以下,10萬元以下或者無賠償的超過50%。

專利侵權賠償數額應該是按照權利人損失、侵權人獲益或者合理許可費的倍數確定,這應該成為常態。法律應該為權利人取證提供方便,計算賠償難的問題自然迎刃而解,而不能過度依賴簡單粗暴的法定賠償。如果判決在法定賠償范圍內的專利案件比例在5%,而不是95%,多一點少一點又有什么影響呢?如果索賠只能依據法定賠償,賠償數額定高了,讓企業無所適從,定低了又起不到威懾作用,正反都不適合。

專利賠償老是圍繞著法定賠償打轉,根本就不是一種正常的現象。

中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢,檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構,儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商,法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規,咨詢輔導等知識。

本文內容整合網站:中國政府網、百度百科、最高人民法院、知乎、國家認證認可監督管理委員會、國家知識產權局、市場監督總局

免責聲明:本文部分內容根據網絡信息整理,文章版權歸原作者所有。向原作者致敬!發布旨在積善利他,如涉及作品內容、版權和其它問題,請跟我們聯系刪除并致歉!