近年來,在商業秘密認定困難、人才流動頻繁、國際知識產權保護新形勢等種種因素的影響下,我國商業秘密保護與人才流動的矛盾日益激化。商業秘密的法律保護,需將商業秘密權利人權益、員工權益、社會公共利益等多重關系納入考量范圍,從而達到在不同階段相應的平衡。具體措施而言,可以從立法上合理分配商業秘密案件各方舉證責任,從司法上謙抑商業秘密的刑事處罰、完善第三方合規體系建設,從企業管理上規范商業秘密的保密措施或競業協議、提升數字技術應用水平。

關鍵詞:商業秘密;人才流動;權益平衡;創新創業。

前言

隨著2020年1月《中華人民共和國政府和美利堅合眾國政府經濟貿易協議》(以下簡稱《中美經貿協議》)的簽署,國內也對相關商業秘密保護涉及的法律法規進行調整,商業秘密案件急劇增加,其中大多為人才流動所引發。對此,理論及實務界人士多有不同認識和評論,持加大懲罰力度、嚴苛保護者有之,認為需要考慮國情調整實際執行政策者亦有。本文旨在從現狀出發,面對科技創新創業中日益增長的人才流動與商業秘密保護之間存在的矛盾,分析這些矛盾的深層次原因,從而考慮權益的平衡,提出具體建議。

一、商業秘密保護新形勢下人才流動所引發的矛盾

近年來,隨著經濟全球化進程的不斷推進深入,在原由美歐日為主導的國際大市場下,以金磚國家為代表的不少新興國家亦得以進入。發達資本主義國家為構筑原先的利益壁壘,將知識產權的運用和保護視為有效的護城河。

伴隨著越來越頻繁的勞動力全球流動和日趨白熱化的市場競爭,“商業秘密”由于其巨大的商業價值,逐步成為專利制度的重要補充,融入知識產權體系,在我國亦如是。美歐將商業秘密單獨立法,而發展中國家多將其納入不正當競爭法加以調整。由于商業秘密法律規定不完整,再加上商業秘密權屬邊界不清晰、司法裁判尺度不統一問題,導致對于商業秘密保護的理解和認識產生偏差。近幾年各地法院發布的商業秘密保護典型案例,就反映出勞動者的就業自由與其前雇主所主張的商業秘密保護之間的矛盾,主要有以下類型。

(一)離職員工新雇主申請專利被其原雇主起訴侵犯商業秘密

如“美的公司訴劉某斌、第三人志高公司侵害技術秘密糾紛案”[1]——美的公司前技術人員劉某斌離職后加入志高公司,擔任研發中心性能工程師。志高公司申請了名稱為“一種風冷空調機系統及其控制方法”的發明專利,主要發明人為劉某斌。美的公司向法院起訴,認為劉某斌違反保密協議的約定擅自向志高公司披露該項技術秘密并允許其申請專利,導致該項技術秘密處于公知狀態,給美的公司造成重大損失。又如“姜某輝等侵犯商業秘密案”[2],姜某輝等六人曾任職于華為公司,從事技術研發以及研發管理,均與華為公司簽訂保密協議。后幾人成立“創業團隊”,將其在華為公司研發的ifere電路原理圖竊取并修改后使用在上海藝時公司K1智能兒童手表上,并將在華為公司工作時獲得的兩項天線技術方案擅自為上海藝時公司申請實用新型專利,導致三項技術信息均被公開。

這類訴訟的特點在于有些同行業、同地域的競爭者,在離職員工加入新單位后的專利申請和開發的產品中注意到與原單位商業秘密存在的共同點,隨即有針對性地根據自己技術和產品總結出秘密點并提起商業秘密侵權訴訟。

(二)員工跳槽或創立新公司被原雇主起訴侵犯商業秘密

如“北京零極中盛科技有限公司訴周洋等技術秘密糾紛案”[3],周洋等為零極公司前員工,離職后成立與前單位有行業競爭關系的鼎諾力諾公司。零極公司認為周洋等侵犯電路板設計相關技術秘密,訴至法院要求停止使用、賠償損失。這類案件也是最常見的商業秘密案件,往往是將商業秘密訴訟作為打擊競爭對手的手段。對于企業而言人員流動是正常現象,較少情況下才會真正涉及侵犯原企業的商業秘密,并不是所有技術人員流動都存在商業秘密問題。

(三)同一家公司被商業秘密權利人多次追究法律責任

如洛陽瑞昌環境工程有限公司針對前員工離職后成立的洛陽明遠石化技術有限公司提出涉及商業秘密、專利的一系列訴訟[4]。這也是由于商業秘密“原罪”問題所導致的,當一家企業之前由于侵犯商業秘密被起訴或者處罰過,在商業秘密“接觸+實質相似”侵權判定原則之下,之后的創新很容易被認定為涉及原有商業秘密的部分內容,所以也易被認定為繼續侵權。這極易導致所牽涉的人員終身難以投入與原行業相關的創新工作,實質上造成人才的極大浪費。

以上案件都反映了商業秘密保護、勞動者自身發展以及創新創業趨勢下人才合理流動間存在的權益沖突,需要充分結合我國國情及發展階段,探析商業秘密權利邊界,考量商業秘密保護手段,以期平衡多方利益。

二、當下商業秘密保護與人才流動矛盾激化的成因

(一)商業秘密認定困難

1. 商業秘密權利邊界不清晰

專利制度是以公開換取保護的制度,所有的專利權都由國家知識產權局的公開授權文本清晰地固定權利內容,理論上所有的相對人都能了解其權利邊界并予以避讓。商業秘密的基本屬性是秘密性,一旦公之于眾則不再成為秘密,就喪失了法律保護。事實上,很多時候連商業秘密的權利人都不清楚其所稱的“商業秘密”具體內容、是否能受法律保護、在多大層面上受法律保護。有些企業未能將公域的知識與自己的秘點相區分,導致在訴訟過程中法院因請求保護的范圍過寬而未予認定;有些企業自認為已采取了保密措施,但是因為保密措施過于籠統、不具有操作性而被法院否定了保密性;有的企業混淆了商業秘密的“載體”與“秘點說明”,導致在訴訟中無法確認商業秘密的內容。

2. 相關法律規定不夠明確

與專利保護制度不同,我國目前對商業秘密的保護散見于各個部門法中,其中以《反不正當競爭法》中的第10條和第32條為核心。商業秘密所涉行業領域與信息范圍都很廣泛、侵權形式復雜多變、造成損害巨大、侵權人所受法律的懲戒嚴厲,這些都要求明確又具體的指引與解釋,方能給與法律適用更多的可操作性、避免錯判慘劇、保障各方利益。在發達國家紛紛對商業秘密保護單行立法的今天,我國現存的這些過于抽象與概括的零散法律條文已經遠遠不夠。

(二)科技創新需要人才流動的促進

牛頓說:“如果我看得遠一些,是因為我站在了巨人的肩膀上。”這句話點出了科技創新的本質。科技創新是一個演化的過程,它是以現有技術為基礎,不斷改進、不斷創新、不斷發展的。一方面,石破天驚、不借助任何原有經驗的重大發明創造太過可遇而不可求;另一方面,“每個人都重新發明一遍輪子”是對社會資源毫無必要的重大浪費。正因為科技創新的性質決定了其離不開原有經驗,所以雇員離職進入新公司后的發明創造,的確或多或少利用了雇員在原雇主那習得的知識與技能。

科技創新可以分為顛覆式創新和漸進式創新,99%以上的創新都屬于漸進式創新,顛覆式創新也往往來自于漸進式創新的發展,例如激光焊接就得益于激光技術的應用。科技創新過程的主要階段可以劃分為研發、商業化、擴散三個部分,這三個組成部分之間構成不可分割的系統。[5]缺少人才流動的科技創新就成為無水之源,難以為繼。

(三)司法實踐相關案例較少

司法實踐中對雇員侵犯前雇主的商業秘密公開可參考的案例較少,對于具體操作的指導也有所欠缺。選擇訴訟途徑解決糾紛的權利人,也往往以商業秘密為由申請法院不公開判決內容。但是這樣一來,諸多解決相關糾紛的經驗教訓和最優解未向公眾公開,不利于知識的積累、傳播,不利于裁判人員、行政人員統一尺度辦案,影響未來爭端的減少和解決。[6]

(四)人才流動愈發頻繁

有數據顯示,中國職場人士的跳槽頻率顯著高于美國,已經成為常態。其中,互聯網行業是員工流動性最大的行業,中國職場人士的平均在職時間為34個月,相比美國的56個月,幾乎短了兩年;中國職場人士的在職時間的中位數為24個月,比美國短半年之多。[7]領英分析,之所以中國職場有著如此高的跳槽率,一是歸功于中國經濟蓬勃發展、產業結構快速調整,使得對人才的需求持續高漲;二是中國整體的社會節奏快,企業沒有時間和資源去培養內部人才,往往通過外部招聘來滿足人才缺口。

(五)國際知識產權保護新形勢影響

中國自改革開放以來,擁抱全球化趨勢,積極嵌入全球價值鏈,也不可避免的會受到別國的影響。全球價值鏈是指生產活動在功能和地域兩個方面的同時片段化,通過有形產品和無形知識技術的交換和交流得以連接研發設計、生產、銷售、回收處理等過程的全球性跨企業網絡組織。[8]生產驅動型價值鏈主要發生在高技術復雜度的產業,主要由在研發與生產環節占據優勢地位的全球發達國家(“鏈主”國家)主導。[9]“鏈主”國家位于產業上游,并對產業下游的國家進行壓制,一方面體現在對“攀升國”的關鍵核心技術的封鎖,另一方面也對“攀升國”的法律政策施加有利于他們的影響。我國2019年《反不正當競爭法》的修改就是在中美貿易糾紛的大背景下,新增了第32條的舉證責任轉移的規定,權利人提供初步證據證明自己采取了保密措施、被告有接觸機會并使用了相同的信息后,否認秘密性與不當利用行為的舉證責任就轉移到被告。雖然美國談判者在《中美經貿協定》(2020)中宣稱,上述規定也符合美國現有實踐,但實際上,美國法并未通過法律推定方式減輕權利人的舉證負擔,也未倒置證明責任或降低證明標準。[10]

三、商業秘密保護所需平衡的權益關系

“每個社會秩序都面臨著分配權利、限定權利范圍、使一些權利與其他(可能相抵觸的)權利相協調的任務。”[11]社會上不同群體有著不同的利益訴求,法律通過回應不同群體間變化中的利益沖突,來實現對社會有目的的調整,以求達成公共利益、個體正義和社會秩序的多維平衡。[12]因為法律是一個平衡的問題,就不能有以完全自私的方式行使、不考慮行為后果的“絕對”的權利,法律保護的是被他人權利和社會福祉“相對化”的權利。[13]而具體到商業秘密的法律保護中,也應考慮商業秘密權利人權益、員工權益、社會公共利益等多重權益,從而達到在不同階段相適應的平衡。

(一)商業秘密權利人

從對商業秘密的保護中最直接收益的就是商業秘密權利人。根據洛克的“勞動財產理論”,人在出生時僅對自己的身體享有所有權,人利用自己的身體對公共領域的財富施加了勞動,使得原始共有物脫離了自然狀態,成為了私有權利。[14]商業秘密的權利人用自己的勞動將公共領域的信息進行加工處理、創造革新,成為具有商業價值的新的信息,因此對商業秘密運用法律進行保護是應有之義。作為商業秘密的權利人,自然是希望立法者對商業秘密的保護越周密、越嚴厲越好。

(二)員工

對于科技人才、商業人才來說,商業秘密保護會對其自由擇業產生不利影響。其原因在于商業秘密必須以人為載體、并內化于人。企業擁有的商業秘密本質是一種信息,而具體運用這種信息、將其轉化為利潤只能憑借企業中的員工。員工在服務雇主的同時必然接觸企業的生產流程、原料采集與成分、產品配送、客戶資料等環節,這其中不可避免會涉及企業的商業秘密。這些商業秘密將不可避免地在其記憶中留下印記,這種印記可能會逐漸與員工的一般知識、經驗與技能融合,成為員工“人格的組成部分和其生存能力和勞動能力的基礎”[15]。

隨著市場經濟的發展,為了個人發展與潛在的向上流動,員工跳槽已成常態。大部分員工掌握的都是某一領域的勞動技能,其從原工作單位離職后不論是到別的公司另謀高就,還是自己創業另起爐灶,其領域都大概率與原工作單位所在領域有一定的聯系與交叉,難免要涉及原雇主的商業秘密。企業很可能趨向于給員工設置非常嚴格的限制以保護自己的商業秘密,比如執行范圍過寬的競業限制合同,又如設置過長的保密期,其結果無異于將員工趕出職場。甚至,有資金雄厚的企業以侵犯商業秘密之訴惡意刁難原員工和其加入的新公司,打擊競爭者,也在自己仍在職的員工間形成“寒蟬效應”,使其不敢輕易離職。

同時,員工和雇主在議價能力、經濟能力、法律資源等種種方面都存在著結構性的不平等。法律如果不在舉證責任等配套制度中向員工傾斜,那無異于是在制造新的實質性不平等。

(三)社會公共利益

怎樣保護商業秘密,不光是商業秘密權利人與員工的權益較量,更關乎整個社會的利益,具體表現在創新創業、競爭環境、社會效益等。

1. 創新創業

知識產權不是一般的財產權,它還具有強大的公共政策性。知識產權是實現公共政策的法律工具,所以其在權利保護范圍、期限上的制度設計要體現現階段公共政策的考量。[16]

大力促進創新創業已經成為我國的一項國家經濟政策。“以人才支撐為第一要素,改革人才引進、激勵、發展和評價機制,激發人才創造潛能”。[17]2021年國務院印發《知識產權強國建設綱要(2021-2035年)》也明確說明知識產權制度要適應科技進步和經濟社會發展形勢需要。

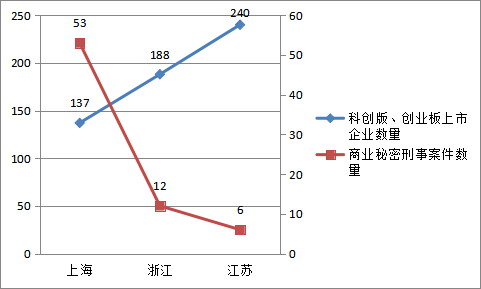

長江三角洲地區是我國經濟發展最活躍、開放程度最高、創新能力最強的區域之一,在國家現代化建設大局和全方位開放格局中具有舉足輕重的戰略地位。[18]筆者搜集分析了中國長三角地區3個重點省份(上海、江蘇、浙江)2019年~2021年的科創版、創業板上市企業數量與商業秘密刑事案件數量,發現:一個省份有著越高的商業秘密刑事案件數量,其科創版、創業板上市企業數量就越低。即,各地創新創業發展的水平與商業秘密保護的力度有著負相關的關系。

圖1中國長三角重點省份科創版、創業板上市企業數量與商業秘密刑事案件數量的對比[19]

美國加利福利亞州的情況也佐證了上述的觀點。

加州是目前全球排名第一的“經濟大省”。若以國家為單位進行排名的話,美國加州22萬億人民幣的GDP總量已成功超越190個國家,位列全球第5名。[20]它是全美高科技的領頭羊,技術創新是其經濟發展的力量源泉,有高科技技術員工近100萬,占全美六分之一。全美100家發展最快的高科技公司中有39家在加州, 僅硅谷地區的高科技產品出口就占全美三分之一。[21]

加州對商業秘密的法律保護有著較為嚴格的限定條件。比如說在加州,除非是在非常有限的情況下,否則競業限制協議一般被法院認為是不可執行(unenforceable)的,而對保密協定也要非常詳細地進行合理性分析才判定是否可以執行。加州也很注意不要給員工帶來不必要的負擔,起草一份適當的、專注于合法商業利益的競業限制協議的責任被放在雇主身上,如果他不能起草出一份合理的、能夠說服法院協議必要性的協議,則員工沒有義務限制自己的流動性。此外,在加州,非法的競業限制協議可能成為不公平商業行為索賠的基礎。[22]

加州經濟的強盛、高新企業的強大與其對商業秘密削弱保護、對雇員流動性的傾斜保護是分不開的。

2. 競爭環境

“公司永遠為貿易中的獨家優勢而努力。”[23]如果商業秘密為限制競爭提供了現成的依據,哪家公司會不主張它的存在呢。如果商業秘密保護向商業秘密權利人過度傾斜,則商業秘密權利人會利用對雇員流動性的限制而排除某個競爭者、甚至更多別的人,這助長了壟斷的產生,可能會導致巨大的濫用和禍害。

商業秘密保護對競爭的影響不能不進入考量范圍。這里的競爭包括前雇員創建有競爭力的企業和前雇員加入別的有競爭力的企業。員工為了試圖將自己與前雇主的產品區分開來,往往會更追求創新、創造力和提升效率。這些有競爭力的企業的存在,改善了競爭環境,長遠來說有降低消費者成本的有益效果。[24]

3. 社會效益

如果允許因為商業秘密而對員工流動性設置過高障礙,那么離職的員工要么失去謀生的能力,不得不領取失業救濟金,成為社會的負擔;要么員工在離職后將有一年或者更長時間不能從事充分發揮其才能的工作,不能創造更多的經濟效益,歸根結底導致不能向社會貢獻更多的財富。

四、商業秘密保護與員工自由流動的平衡路徑

鑒于商業秘密有別于專利權、商標權等知識產權,其“秘密性”主要由商業秘密權利人提出,其他主體往往很難界定商業秘密的內容和邊界。人才是企業創造財富的核心動力,企業只有將屬于自己的商業秘密和屬于員工的經驗技能區分開來,才能真正保障自己的無形財產和競爭優勢。

(一)進一步建立完整的商業秘密法律法規體系

商業秘密的三性,即“秘密性”、“價值性”、“保密性”。2019年修正的《反不正當競爭法》相對明確了商業秘密的舉證責任問題。在我國目前的司法實踐中,商業秘密權利人負責對提供初步證據證明其采取了保密措施,涉嫌被侵權人披露和使用了其具有“秘密性”、“價值性”的商業信息即可,無需深入舉證;而涉嫌被侵權人很難舉證其沒有利用相關商業秘密,畢竟證明某件事沒有發生的難度遠遠大于證明發生過某件事。員工和企業之間存在天然的不對等,一般來說企業擁有更多更全面的資源,大幅降低企業的舉證責任后,會給員工自由流動造成諸多限制,不利于知識和技能的使用和傳播,不利于我國目前鼓勵創新創業的商業現實。

在企業提起商業秘密侵權訴訟時,被告需證明原告主張的商業秘密不具有“秘密性”。涉訴商業信息是否構成商業秘密,也是大多數商業秘密案件的訴訟焦點。相對于經營信息,技術信息由于受到行業、專業的影響,除原被告雙方各自舉證外,法院常常引入外部專家、機構等第三方鑒定來判斷商業秘密權人所主張的“秘密性”是否成立。在這點考量上還需充分結合員工就業自由權和社會公共利益,出臺更多法律法規,公布更多案例,來引導、健全對技術秘密本身的界定難題。

建議在“秘點”的選擇、比對上進一步限縮實質相同的標準。在“北京龍軟科技股份有限公司訴盧本陶等侵害商業秘密糾紛案”[25]中,法院在進行商業秘密法定的要件判斷時提出,以權利人主張的密點進行整體判斷的,比對時也應整體上考慮密點的技術內容,不能以局部的實質相同代替整體的實質相同。即使部分密點的所涉雙方代碼部分相同,但從整體上,尚未達到實質上相同的程度,則權利人主張密點中的源代碼與被訴侵權的內容不構成實質上相同。本案為“商業秘密比對未達到整體上實質相同的,權利人主張商業秘密保護的信息與被訴侵權內容不構成實質上相同”司法裁判提供基礎。

(二)改進商業秘密的執法環境

1. 謙抑商業秘密的刑事處罰

專利和商業秘密都會涉及到對于技術創新的知識產權保護,按照現行的法律制度,對于專利侵權,即使是故意侵權、重復侵權,也只能是追究侵權人的民事責任。但對于商業秘密而言,修改后的“三十萬損失”就有可能達到刑事責任的認定標準,這也使得部分企業為了考慮擴大保護,嚴格限制員工的流動,選擇采用啟動商業秘密刑事案件的形式予以保護。

2020年中美所簽署的《中美經貿協議》,開篇就將強調商業秘密和保密商務信息的有效保護、有效執法。第1.7條規定“雙方應取消任何將商業秘密權利人確定發生實際損失作為啟動侵犯商業秘密刑事調查前提的要求”、“顯著降低啟動刑事執法的所有門檻”;第1.3條中規定“中國應將侵犯商業秘密的‘經營者’定義為包括所有自然人、組織和法人。”可看出,對于商業秘密的保護手段越發嚴厲、侵權主體也明確擴大至自然人。我國在協議簽署前后出臺的《刑法修正案(十一)》及2019年修正的《反不正當競爭法》都對此做出回應。

《中美經貿協議》的規定并不是國際公約或協定的基本內容,即使在《與貿易有關的知識產權協定》(以下簡稱TRIPS協定)第61條“各成員應規定至少將適用于具有商業規模的蓄意假冒商標或盜版案件的刑事程序和處罰。……。各成員可規定適用于其他知識產權侵權案件的刑事程序和處罰,特別是蓄意并具有商業規模的侵權案件。”可看出,協定并未強制要求將“商業秘密”納入刑事程序和處罰當中,給予成員一定的自由度。

在此推動下,我國商業秘密刑事案件增多,員工違反保密義務時,往往引發刑民交叉處理,如“武漢大西洋連鑄設備工程有限責任公司與宋祖興公司盈余分配糾紛案”[26],宋祖興為大西洋公司前雇員,離職后兩年內隱名組建具有同行業競爭關系的恒瑞谷公司,違反《離職后義務協議》,被提起民事訴訟。此案與恒瑞谷公司及楊玉祥(大西洋公司前員工)涉嫌損害大西洋公司商業秘密罪有交叉,后經最高院提審,支持大西洋公司訴訟請求。

刑事案件在亞洲區域對自然人被告造成的影響是極為不利的,無論最后是否定罪入刑,都將成為后續發展的一個重大污點。加上一般刑事案件訴訟程序時間跨度長,對于那些有著有限職業黃金期的雇員來說,涉刑將大幅縮短甚至會扼殺其職業生涯,往往這些案件的最主要目的是限制競爭對手的發展,只要步入刑事訴訟程序,普遍而言,這些競爭對手就會遭受重大的損失,降低競爭力。

《刑法修正案(十一)》將原先“給商業秘密的權利人造成重大損失的”改為“情節嚴重的”,從結果要件到定量要件,從結果犯到情節犯。那么司法實踐中,對這一定罪量刑標準的變化,必須進行細致而全面的考量。除了從已有情節的同等嚴重程度、從犯罪手段上、從犯罪動機上、從特殊的主體身份、從泄露對象造成的后果上[27]來考量外,還應考量行為是否真正嚴重侵犯公平自由市場競爭秩序,回歸立法本意,完善犯罪行為認定標準,強化案例指導,促進裁判規則統一。

2. 完善第三方合規體系建設

2020年,最高人民檢察院對我國企業刑事合規不起訴制度的探索拉開帷幕,同年3月,最高檢啟動涉案違法犯罪依法不捕、不訴、不判處實刑的企業合規監管試點工作,初步確立了“合規不起訴”的概念。2021年6月3日,最高檢聯合多部委共同發布《關于建立涉案企業合規第三方監督評估機制的指導意見(試行)》,明確“涉案企業合規第三方監督評估機制是指人民檢察院在辦理涉企犯罪案件時,對符合企業合規改革試點適用條件的,交由第三方監督評估機制管理委員會選任組成的第三方監督評估組織,對涉案企業的合規承諾進行調查、評估、監督和考察,考察結果作為人民檢察院依法處理案件的重要參考。”

檢察機關在指導各地積極建立第三方合規專家庫,可以在此基礎上建立服務企業聯系清單機制、推進合規不起訴工作,護航高新技術企業創新發展。

(三)促進企業商業秘密管理水平的實質提升

1. 規范對于商業秘密的保密措施或競業協議的管理

因企業認識到商業秘密的重要性,在實踐中,往往要求員工入職時就同時簽訂一份保密或競業協議,上面列明相關商業秘密范圍、違反協議的法律后果,從而達到約束雇員的目的。但現實情況并不樂觀,保密或競業協議內容大都模板化而語焉不詳,即使最后訴諸法律,效果不甚理想。

參照美國商業活動,針對雇員離職有可能帶來的商業秘密泄露,雇主主要通過兩類協議加以規范。第一類是競業禁止協議,通常是在雇傭員工時簽訂,要求員工離職后不得與自己競爭。競業禁止協議通常會界定一定的產業、地域和時間范圍,要求雇員離職后不得在此范圍內與雇主競爭。第二類是商業秘密協議,通常是在雇員離職時簽訂,要求雇員離職后不得披露、使用所掌握的商業秘密。這類協議在必要時還會指明具體的商業秘密,以及應當保密的期限。[28]美國在涉及相關訴訟中作出相對限縮的解釋,以作出有利于員工自由流動的裁判。

企業需對員工進行分級管理,區分董事或高級管理人員與普通員工,不能一紙保密或競業協議打天下。如洛陽瑞昌環境工程有限公司針對程某等6名前員工及前員工離職后成立的洛陽明遠石化技術有限公司提出涉及商業秘密的訴訟[29]中,法院審理查明了十名被訴侵權自然人在瑞昌公司和明遠公司的職務及工作情況,并對其中非瑞昌公司董事或高級管理人員的三人認定不具有法定競業義務,在最后賠償責任承擔上予以一定考量。

2. 提升數字技術應用水平

面對商業秘密保護的新業態,越來越多的企業提出了預防的問題,如何保證自我創新的延續,避免落入商業秘密侵權陷阱中。結合部分公證處已經開展的“數字存證”工作,使用區塊鏈等數字技術對創新企業的研發過程進行完整的保存和加密,可以合理保護作為創新型企業的有序研發,消除對于商業秘密侵權的不安狀態,提升知識產權糾紛解決效率。

結語

知識產權法律制度不僅僅是知識產權法律體系,在執行過程中一定要考慮國家的整體發展和社會權益的平衡,綜合考慮權利人、員工和社會整體權益,需要在政策落實和具體實施中予以平衡。在國內創新創業驅動發展的大背景下,新技術、新模式、新業態快速發展,科技型中小微企業如雨后春筍般大量涌現,歸根到底是技術創新和人才自由流動的結果。保護知識產權就是保護創新,相比于專利、商標等經過審查獲得的知識產權,如果過度保護商業秘密,則會遏制蓬勃發展的活力,對于商業秘密的保護需綜合考慮企業利益、員工利益與社會公共利益加以平衡,以期符合我國現階段發展現狀,同時兼顧國際知識產權保護的發展。

注釋:

[1]參見《廣東高院發布保護商業秘密典型案例》,發布日期:2022年4月21日。

[2]參見《廣東高院發布保護商業秘密典型案例》,發布日期:2022年4月21日。

[3]參見最高人民法院(2021)最高法知民終1440號民事判決書,審結日期:2021年11月1日。

[4]參見最高人民法院(2020)最高法知民終726號民事判決書,審結日期:2021年9月8日。

[5]參見[英]克里斯汀·格林哈爾希:《創新、知識產權與經濟增長》,劉劭君、李維光譯,知識產權出版社2017年版,第1章。

[6]參見劉孔中、李文博:《論商業秘密保護及其過度保護的問題》,載《知識產權》2022年第5期,第76-77頁。

[7]鳳凰科技:《中國職場人士跳槽報告:平均在職時間34個月》,http://www.techweb.com.cn/ucweb/news/id/2087328.最后訪問時間:2023年2月7日。

[8]參見龐珣、何晴倩:《全球價值鏈中結構性權力與國際格局演變》,載《中國社會科學》2021年第9期,第28頁。

[9]參見陽鎮、陳勁、李紀珍:《數字經濟時代下的全球價值鏈:趨勢、風險與應對》,載《經濟學家》2022年2月刊,第67頁。

[10]崔國斌:《商業秘密侵權訴訟的舉證責任分配》,載《交大法學》2020年第4期,第11頁。

[11]博登海默:《法理學:法律哲學與法律方法》,中國政法大學出版社2010年版,第298頁。

[12]參見肖明明:《法律的工具性與目的性——讀<轉變中的法律與社會>》,載《人民法院報》2015年2月6日,第6版。

[13]See Christophe Geiger, The social function of intellectual property rights, or how ethics can influence the shape and use of IP law, in: Dinwoodie GB (ed) Methods and perspectives in intellectual property. EdwardElgar, Cheltenham, pp. 157-158.

[14]參見[英]洛克:《政府論》,瞿菊農、葉啟芳譯,商務印書館1982年版,第18節。

[15]最高人民法院(2009)民申字第1065號民事裁決書。

[16]孔祥俊:《論知識產權的公共政策性》,載《上海交通大學學報(哲學社會科學版)》2021年6月,第20頁。

[17]2017年《國務院關于強化實施創新驅動發展戰略進一步推進大眾創業萬眾創新深入發展的意見》。

[18]2019年12月1日中共中央國務院印發的《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》。

[19]數據來源:來自萬德數據庫及各地知識產權保護白皮書。

[20]《全球第一“經濟大省”加州:GDP達22萬億元,超過了190個國家》,https://www.163.com/dy/article/HA0938DK0553482L.html,最后訪問時間:2023年2月12日。

[21]駐洛杉磯經商室:《加利福尼亞州經濟現狀和投資環境》,載中華人民共和國商務部網站,http://losangeles.mofcom.gov.cn/article/ddgk/zwjingji/200904/20090406150503.shtml,最后訪問時間:2023年2月12日。

[22]See Sharon K. Sandeenand Elizabeth A. Rowe, Debating Employee Non-Competes and Trade Secrets, in Santa Clara High Technology Law Journal 33. no. 4 (2017), 443 ff.

[23]United States v. Addyston Pipe & Steel Co., 85 F.(6th Cir. 1898), p.279.

[24]See Sharon K. Sandeenand Elizabeth A. Rowe, Debating Employee Non-Competes and Trade Secrets, in Santa Clara High Technology Law Journal 33. no. 4 (2017), p.455.

[25]參見北京知識產權法院(2017)京73民初1259號民事判決書。

[26]參見最高人民法院(2019)最高法民再134號民事判決書、(2019)最高法民再135號民事判決書、最高人民法院2021年4月16日發布的《2020年中國法院10大知識產權案件和50件典型知識產權案例》。

[27]參見潘莉:《侵犯商業秘密罪:如何界定“情節嚴重”》,載《檢察日報》,2020-11-25

[28]Paul Goldstein, Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines,2008.pp.117—118.轉引自李明德:《美國的競業禁止協議與商業秘密保護及其啟示》,載《知識產權》2011年第3期,第3頁。

[29]參見最高人民法院(2020)最高法知民終726號民事判決書,審結日期:2021年9月8日。

(原標題:論商業秘密保護與人才流動的權益平衡)

中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢,檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構,儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商,法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規,咨詢輔導等知識。

本文內容整合網站:中國政府網、百度百科、搜狗百科、360百科、最高人民法院、知乎、市場監督總局 、國家知識產權局、國家商標局

免責聲明:本文部分內容根據網絡信息整理,文章版權歸原作者所有。向原作者致敬!發布旨在積善利他,如涉及作品內容、版權和其它問題,請跟我們聯系刪除并致歉!