發展專精特新中小企業是振興實體經濟、夯實工業化基礎、建設制造強國的重要舉措。專精特新“小巨人”是指專業化、精細化、特色化、創新能力等突出的中小企業,已成為我國中小企業的優秀代表。2022年3月,“專精特新”首次寫入政府工作報告:“著力培育‘專精特新’企業,在資金、人才、孵化平臺搭建等方面給予大力支持。”這反映了國家對“專精特新”企業的重視。二十大報告也明確指出“支持專精特新企業發展”。本文在分析全國專精特新“小巨人” 企業基本情況基礎上,借鑒先發地區的工作經驗,提出促進專精特新中小企業發展的對策。

01 全國專精特新企業發展成效

根據工信部最新數據顯示,目前我國已培育8997家專精特新“小巨人”企業,848家制造業單項冠軍企業、5萬多家專精特新中小企業。其中2022年新培育的第四批4328家“小巨人”企業,總量快速提升、主導產業更加聚焦,專業化優勢進一步凸顯。從區域分布來看,專精特新“小巨人”企業多集中于經濟較發達的東部地區,占所有企業總數的58.9%,中部、西部、東北地區企業占比分別為22.9%、13.0%和4.4%,專精特新“小巨人”培育數量的地域差異顯著。從省域分布上看,專精特新“小巨人”企業共分布在31個省、市、自治區,數量排名前三的省份依次是浙江、廣東和山東,三省合計占全國專精特新“小巨人”企業總量的近三分之一,詳見如下:

各省份專精特新“小巨人”企業數量(單位:家),不含復審未通過和外遷企業數

根據研究分析發現,專精特新“小巨人”企業數量與當地GDP呈現出相關性。專精特新“小巨人”數量排名前10的省份中,有8個在2021年全國GDP數據排名中也位列前10.另外2個位于前15.事實上,以上地區之所以能取得出色的培育成果,除了與區域經濟發展水平相關外,與政策支持、營商環境、金融支持、產業基礎等因素同樣密不可分,詳見如下:

專精特新“小巨人”數量排名前10省份及GDP數據對比

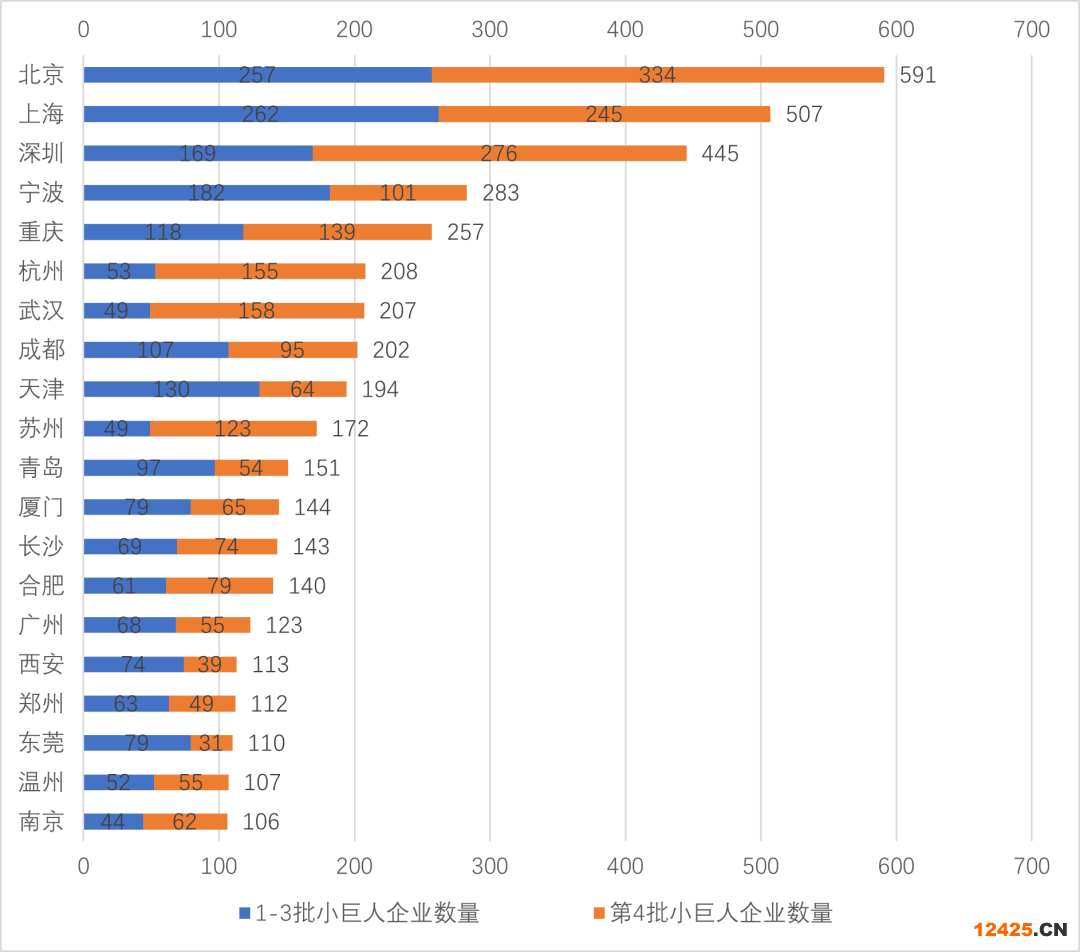

在全國城市排名中,4批次國家級專精特新“小巨人”企業累計數量中,北京企業達591家(剔除復審未通過和外遷等因素,目前剩余588家),超過上海躍居榜首,其中第四批公示新增334家(通過333家),上海以507家緊隨其后,第四批新增245家,和北京的競爭仍將持續,深圳、寧波、重慶、杭州,武漢、成都、天津和蘇州表現出色,闖入全國10強,詳見如下:

專精特新“小巨人”企業數量前20城市情況(單位:家,第四批為公示數)

整體來看,“小巨人”企業數量與城市經濟發展水平呈正相關,但是也有些“例外”。比如,GDP穩居全國前5的廣州,“小巨人”企業數量位居全國第15位,排在青島、廈門、長沙、合肥等城市后;GDP排名全國前10的南京,企業總數排在第20位。值得注意的是,20強城市榜單中,那些制造業基礎雄厚、中小企業發展活躍的城市,排名都比較靠前,詳見如下:

專精特新“小巨人”數量排名前20城市及GDP數據對比

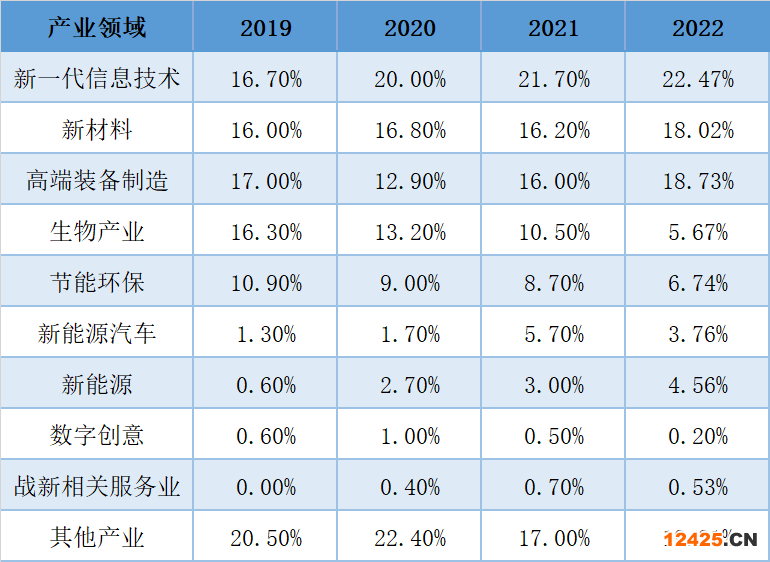

從產業分布看,專精特新“小巨人”企業超六成屬于工業基礎領域、超八成屬于戰略性新興產業及相關服務業,行業分布十分集中,是保障產業鏈供應鏈穩定的重要支撐。其中,四批“小巨人”企業中,新一代信息技術、新材料、高端裝備制造、生物產業和節能環保占比位列前五,目前公示的第四批專精特新“小巨人”企業,較前三批行業集中度進一步提升,六成企業集中在新一代信息技術、高端裝備制造、新材料行業領域,詳見如下:

專精特新“小巨人”企業的產業分布占比(單位:%)

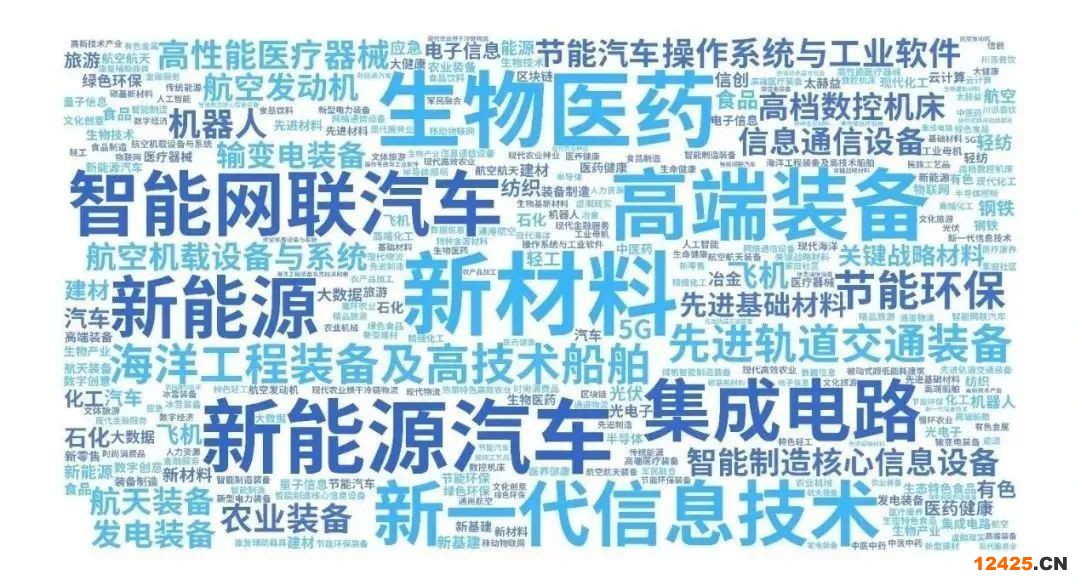

根據各省市公布的專精特新發展政策,其中提及的重點領域主要分布在戰略性新興產業、先進制造等,提及頻率排名靠前的產業領域分別為新材料、生物醫藥、新能源汽車、高端裝備、集成電路、新一代信息技術、智能網聯汽車,詳見如下:

全國31省市專精特新“高頻”產業詞匯匯總

02 專精特新企業培育先發地區工作經驗

通過梳理專精特新先發地區所采取的舉措,總結如下四個方面的經驗:

一、構建中小企業梯度培育格局,為提升專精特新中小企業培育強基固本。

一是按行政級別劃分培育庫,調動不同行政級別的資源和力量為企業提供接力支持。例如,山東對于符合梯度培育的專精特新產品、企業,構建了省市縣三級聯動的專精特新企業培育庫,精準指導和服務,依托工業云平臺,建立和完善專精特新中小企業運行監測體系,建立中小企業市場監測、風險防范和預警機制。

二是按企業發展成熟層次靶向培育,尊重企業發展規律激發產業活力。例如,廣東運用大數據分析判斷專精特新中小企業在遠、中、近期掛牌上市的成熟度以及市場定位和要求等,制作企業畫像和企業標簽,按照“潛在擬掛牌上市企業”“重點擬掛牌上市企業”“優先支持擬掛牌上市企業”等不同成熟度層次,實施靶向培育。

二、推動公共服務高質量發展,為專精特新中小企業發展進行全方位保駕護航。

一是為專精特新中小企業提供“一戶一檔”。例如,青島建立了企業成長檔案,開展一戶一檔,向企業提供涵蓋優惠政策、稅收風險、納稅服務等內容的稅收解決建議,幫助企業用好用足稅費政策,規范會計稅收核算,防范稅收風險;寧波精心選擇了10家中小企業公共服務示范平臺,根據企業成長檔案,面向專精特新“小巨人”企業開展企業創新能力提升、上市融資輔導、創新成果轉化、數字化賦能、高端人才培育、法律咨詢、政策輔導、資源對接等全方位服務。

二是推出憑“券”兌換公共服務的創新模式。例如,江蘇通過發放信息化券、創新券等普惠扶持方式,支持小微企業專精特新發展;北京推出專精特新服務券,企業可使用服務券享受半價優惠,并在高新技術企業認定、知識產權貫標、新技術新產品認定、人力資源培訓、招聘等服務領域享受更多優惠。

三、用好創新工具豐富企業融資渠道,為專精特新中小企業暢通資金活水。

一是股權與資本市場助推。例如,江蘇提出每年組織一批中小企業在地方交易所“專精特新板” 掛牌上市;深圳建立資本顧問機制,搭建產融對接平臺,加強對專精特新等中小企業的對接,促進產融合作;北京支持龍頭企業圍繞供應鏈上下游開展股權投資,鼓勵社會資本與政府投資基金開展合作。

二是保險與融資助推。例如,北京鼓勵保險公司加強產品創新,為重大技術創新產品的首制首購首用,提供產業鏈上下游配套保險服務;深圳鼓勵銀行機構同保險機構深化合作,有效發揮保單增信作用,發展保單融資業務,更好滿足外貿中小企業融資需求。

四、推動大中小企業協同創新,為專精特新中小企業發展蓄勢添能。

一是推動大中小企業融通創新。例如,北京圍繞龍頭企業薄弱環節,組織專精特新中小企業開展揭榜攻關和樣機研發,支持“小巨人”企業圍繞產業鏈布局開展并購重組,吸引上下游企業在京落地;山東圍繞專精特新中小企業分布集中的重點產業鏈,采取政府指導、平臺承辦、雙向互動形式,常態化組織產業鏈“鏈主”與上下游專精特新中小企業供需見面、路演推介等系列活動。

二是專業設備和能力共享。例如,山西優選創新服務機構組建重點行業服務聯盟(平臺),開放研發試驗檢驗設施設備,提供專精技術、幫助研發產品,并通過“需求卡”,建立企業與服務聯盟(平臺)精準對接。

03 啟示與建議

一、完善專精特新中小企業的公共服務體系。

精準化定制化公共服務是培育專精特新中小企業的有效抓手,要傾力打造特色化公共服務體系,用心提升服務水平。建議加大優質中小企業公共服務平臺培育力度,圍繞政策、培訓、研發、融資等服務方向,對專精特新企業開展普惠性服務和“點對點”精準化服務;組織有關力量,開發專精特新中小企業培育系統,梳理專精特新企業分產業鏈數據,以信息化手段提升企業培育的精準性。匯總各級最新出臺的專精特新扶持政策,篩選為專精特新企業提供針對性服務的部分優質第三方機構,編制印發《專精特新工作手冊》,幫助企業全面了解各級出臺的專精特新支持政策。

二、強化專精特新中小企業的融資服務保障。

資本是孵化專精特新中小企業的重要力量,金融支持應連續穩定可持續。建議研究制定對專精特新企業的采購清單,完善政府采購和大企業采購政策,加大對中小企業,特別是專精特新企業的采購范圍,緩建企業資金壓力;建立專精特新中小企業融資需求工作清單,開放設立中小企業領域專業銀行,舉辦專精特新中小企業專場融資對接活動,針對專精特新企業的融資需求提供更差異化的金融服務,優化再融資、并購重組、股權激勵等制度,提升融資效率;建立專精特新中小企業上市培育清單,每年組織一批中小企業在地方交易所“專精特新板” 掛牌上市,利用新近北交所為中小企業融資帶來的便利,鼓勵專精特新企業在北交所上市。

三、構建專精特新中小企業的協同發展模式。

專精特新中小企業是大企業、龍頭企業供應鏈上的關鍵一環,大企業、龍頭企業要充分發揮產業鏈龍頭企業的牽引帶動作用,支持更多專精特新中小企業進入供應鏈產業鏈,推動同中小企業的協同創新和融通發展。建議實施專精特新中小企業“卡位入鏈”專項行動計劃,推動專精特新中小企業“卡位入鏈”與大企業高效對接、協同發展,把產業鏈斷點、堵點變為企業新的利潤增長點;加強共性技術賦能支持,構建國有大企業與中小企業設備共享、產能共享、技術共享等模式,形成融合的數字化創新產業群產業鏈;加強產業鏈價值鏈各環節市場信息和市場準入渠道的暢通,加強中小企業與大企業、科研院所的創新研發互動,創造中小企業參與創新和分工的機會。

中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢,檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構,儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商,法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規,咨詢輔導等知識。

本文內容整合網站:中國政府網、百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監督總局 、科技部

免責聲明:本文部分內容根據網絡信息整理,文章版權歸原作者所有。向原作者致敬!發布旨在積善利他,如涉及作品內容、版權和其它問題,請跟我們聯系刪除并致歉!