全國碳價創下歷史新高,突破百元價格指日可待!本文將對我國碳市場的現狀和未來趨勢進行深入剖析,助力大家深入了解碳市場運作機制與發展。

近日,全國碳市場碳價屢創新高,3月28日,收盤價一舉躍升至90.00元/噸;4月12日,全國碳市場碳價又創新高,碳市場的收盤價進一步攀升至91.84元/噸,收盤價較前一日上漲4.48%。截至4月12日,全國碳市場碳排放配額累計成交量4.5億噸,累計成交額258億元,碳價的穩步上升的態勢,預示著百元大關的突破已近在咫尺!

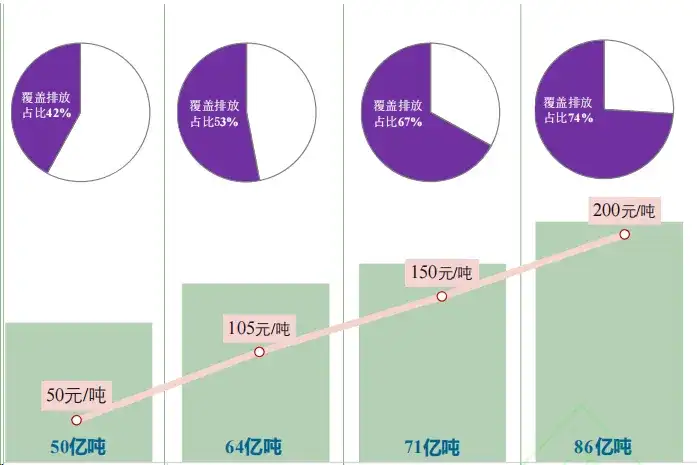

根據《中國碳市場建設成效與展望(2024)》預測,到2030年底,全國碳市場配額成交均價預計突破200元/噸,CCER成交均價預計上升至150元/噸。

碳價為什么會飆升,全國碳市場正處在發展的關鍵時刻,下一步該怎么走,有哪些發展重點?本文將梳理我國碳價飆升原因、碳市場發展現狀、未來發展方向等內容,希望能幫朋友們更詳細的了解我國碳市場的運作機制、發展趨勢。

碳價飆升五大原因

在武漢召開的“中國碳金融高峰論壇”上,武漢大學氣候變化與能源經濟研究中心主任齊紹洲教授預估,到2030年,碳價格將提升為130~200元/噸;到2050年,碳價格逼近1000元/噸的關口;2060年,碳價格將沖上2000元/噸。

從2023年7月開始,碳價一路走高,已經連續多個交易日超過80元/噸。天津大學張中祥院長指出,這是5方面因素疊加的結果:

1、相比上一履約周期,履約時間提前了一個月左右。《關于做好2021、2022年度全國碳排放權交易配額分配相關工作的通知》,確保2023年11月15日前本行政區域95%的重點排放單位完成履約,12月31日前全部重點排放單位完成履約。第一個履約周期配額清繳的要求是,2021年12月15日17點前本行政區域95%的重點排放單位完成履約。

2、根據碳試點和全國碳市場第一履約周期經驗,參與交易的企業主要以履約為目的,成交量存在明顯履約驅動現象,隨著第二履約期清繳履約工作的全面展開,控排企業的履約配額需求激增。

3、碳配額供給收緊。第二履約期發電企業配額分配基準值下調,使得更多控排企業出現配額缺口,導致市場需求進一步增加。

4、惜售,因為重點排放單位持有的2019—2020年度配額、2021年度配額和2022年度配額均可用于2021年度、2022年度清繳履約,也可用于交易,且現有配額存量有限和預期未來配額進一步縮減的情況下,重點排放單位出于未來履約考慮,會更加珍惜自己的配額而選擇惜售。

5、國家核證自愿減排量(CCER)供應有限。市場上留存的CCER估計只有一千多萬噸,張中祥特別強調,CCER重啟后,也不可能有新簽發的CCER滿足企業第二履約期配額抵消。

碳市場五大發展現狀

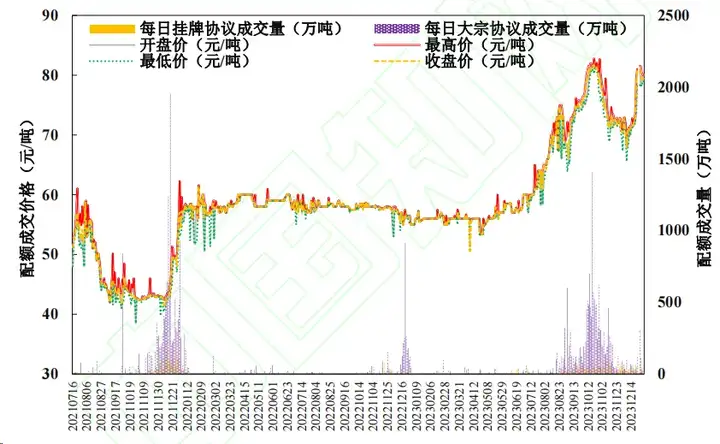

1、碳價較2022年上升23%,交易量是2022年的4倍

2022年,全國碳市場配額累計成交5089萬噸,總成交額28.14億元。其中掛牌協議成交量622萬噸,占比12%。從碳價波動情況來看,配額最高成交價61.60元/噸,最低成交價50.54元/噸,全年均價為54.98元/噸。

2023年配額成交量2.12億噸,是2022年的4.2倍,總成交額144.44億元,是2022年的5.1倍。從碳價波動情況來看,配額最高成交價81.67元/噸,出現在2023年10月20日,最低成交價50.52元/噸。全年配額成交均價為68.15元/噸,較2022年均價上漲23.24%,較第一個履約周期均價上漲59.04%。

中國全國碳市場每日配額成交量與成交均價

2、MRV體系進一步完善,企業數據質量管理要求更高為強化碳排放數據質量日常監管工作機制,2023年2月7日,生態環境部出臺《關于做好2023—2025年發電行業企業溫室氣體排放報告管理有關工作的通知》,要求自2023年起對于納入全國碳市場配額管理的重點排放單位實施月度存證上報制度,在每月結束后的40個自然日內,通過管理平臺上傳燃料消耗、產品產量等數據及支撐材料。通過對于核算、核查指南的修訂,極大提高了數據精細化管理水平。

3、配額分配方法調整,新增配額預支靈活履約機制

2023年3月13日,生態環境部出臺《2021年、2022年度全國碳排放權交易配額總量設定與分配實施方案(發電行業)》,用于2021、2022年度配額分配、清繳等工作。方案延續了第一個履約周期配額分配覆蓋主體范圍以及基于強度的配額分配方法。

4、CCER暫停6年后重啟,造林碳匯等四項方法學發布2023年10月19日,生態環境部和國家市場監管總局聯合發布《溫室氣體自愿減排交易管理辦法(試行)》,系統規范了CCER交易的總體框架和實施流程。

10月24日,生態環境部出臺包含造林碳匯、并網光熱發電、并網海上風力發電和紅樹林營造在內的首批4項CCER項目方法學,標志著暫停6年的CCER交易迎來重啟。

當前,市場剩余的CCER減排量已不足3000萬噸,從近期數據來看,2023年12月全國碳市場買入CCER的價格超過60元/噸,CCER價格已逐步接近碳價。

5、擴行業迅速推進,水泥、鋼鐵、鋁冶煉更新核算報告模板當前,全國碳市場已建立起全流程制度管理體系,納入新的交易主體時機已基本成熟。2023年10月18日,生態環境部發布《關于做好2023—2025年部分重點行業企業溫室氣體排放報告與核查工作的通知》,針對水泥、鋁冶煉、鋼鐵行業,完善設施(工序/生產線)層級排放核算與報告填報說明,修訂了行業碳排放補充數據核算報告。

2024年3月15日,生態環境部官網發布通知,就鋁冶煉行業的《企業溫室氣體排放核算與報告指南》、《企業溫室氣體排放核查技術指南》公開征求意見。兩份指南釋放了明確的信號。

碳市場八大發展方向

1、擴大行業覆蓋范圍,梯次納入其他行業

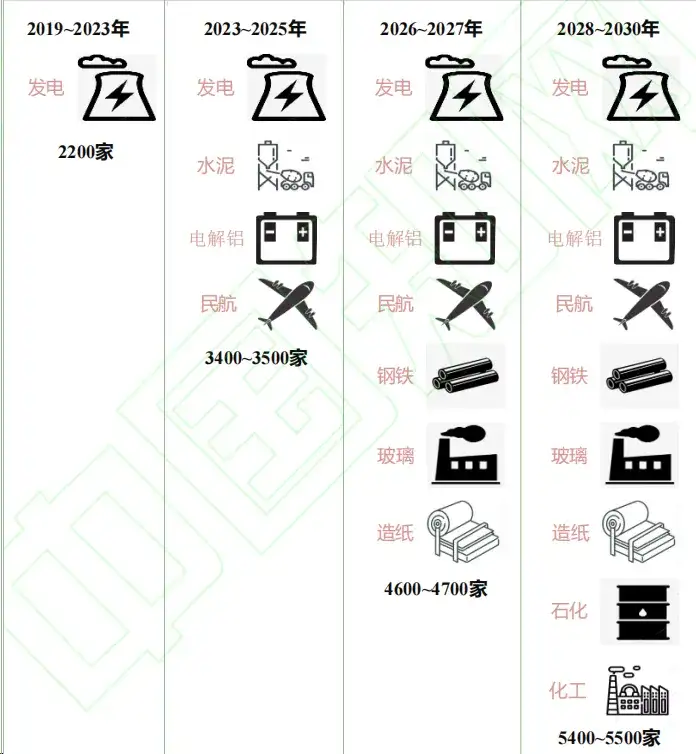

預期全國碳市場將進一步擴大行業覆蓋范圍,“十四五”期間率先納入水泥、民航、電解鋁行業,“十五五”期間梯次納入鋼鐵、造紙、玻璃、石化和化工等行業。

預期全國碳市場將于“十四五”期間率先納入水泥、電解鋁和民航三個行業,碳市場覆蓋的企業數量由當前2200余家提升至3500余家,年覆蓋二氧化碳排放量由50億噸上升至約64億噸,覆蓋排放量在全國二氧化碳排放量中的占比將由42%提高至53%。配額成交均價預計突破105元/噸,CCER成交均價預計突破80元/噸。

“十五五”期間將梯次納入鋼鐵、玻璃、造紙、石化和化工等行業,到2030年底,全國碳市場年覆蓋企業數量將提升至約5500家,年覆蓋二氧化碳排放量將突破86億噸,在全國二氧化碳排放量中的占比提高至74%左右。配額成交均價預計突破200元/噸,CCER成交均價預計上升至150元/噸。

隨著全國碳市場覆蓋范圍將進一步擴大,碳市場影響力將顯著提升。

2、優化配額分配方法,逐步引入有償分配當前全國碳市場配額分配方案發布時間和配額發放到賬日期比較滯后,降低了企業制定配額交易計劃的長期預期。預計全國碳市場將在2025年前徹底轉變溯往配額“事后”分配的機制,2024 年起建立未來 3~5 年的配額分配機制,增強配額分配預期性。

預計全國碳市場將于2024 年起在發電行業首先引入配額有償競拍機制,初期競拍比例為 5%~8%,并逐步提高該比例。同時完善配套制度標準,明確配額拍賣形式、成交規則、準入規則、實施平臺、拍賣頻次等要點,并逐步建立基金庫將拍賣所得用于支持企業碳減排、碳市場調控和碳市場建設等。

3、履約機制優化調整,明確配額結轉規定預期全國碳市場履約機制將進一步調整,配額預支機制或將取消,2024年有望明確結余配額結轉規定,為企業碳資產管理提供長期預期為降低配額短缺企業的履約壓力,2021年、2022年配額分配方案創新性提出配額預支政策。

預計2024年及以后全國碳市場將取消配額預支機制。此外,配額結轉機制是碳市場配額管理的重要組成部分,結轉規定對未來碳市場配額供需、配額價格等均將產生影響。

4、CCER需求逐步提高,多項方法學發布預期納入碳市場配額管理的企業對于CCER需求將進一步提高,2024年多項方法學將集中發布,CCER抵銷配額清繳的上限仍將維持在5%隨著CCER方法學和項目審批的重啟,預計2024年將有更多方法學得到修訂并發布,生物質能(垃圾焚燒發電、秸稈焚燒發電等)、甲烷利用、甲烷減排等相關項目有望較早受益。

5、加快方法標準互認互通,積極應對碳邊境調節機制預期中國將加快推進全國碳市場與國際碳市場的連接,促進技術、方法、標準、數據互認互通,提高全國碳市場的國際影響力,積極應對歐盟碳邊境調節機制。

6、創新碳市場交易產品,多元化交易主體全國碳市場應在市場活躍度和成熟度達到一定程度之后,在交易產品方面逐步引入各類碳金融產品,包括碳期貨、碳期權等衍生金融產品,以多樣化的交易產品有效增加市場的流動性,完善碳市場價格形成機制;另外,碳期貨、碳期權產品具有價格發現和價格預期功能,在國際碳定價權的競爭中發揮重要作用。

在交易主體方面,也要引入合適的機構投資者、個人投資者和海外投資者,以提高碳市場活躍程度。

7、完善碳市場數據質量管理制度,提升企業排放報告水平需要進一步完善全國碳市場數據質量管理制度。一是強化地方監督,嚴查數據質量。各地區主管部門需要高度重視碳排放數據質量問題,強化檢查督導,嚴查嚴處數據質量問題,完善日常監督,逐步建立規范的監管制度。二是加強對核查機構的管理,完善退出機制。建立核查機構、核查員等級評價制度,加強監督和管理。加強核查機構能力建設,提高核查機構管理水平、核查人員專業能力及職業素質。三是利用物聯網和區塊鏈信息平臺實現溫室氣體核算數據的智能化報送。

8、推進碳市場與其他政策協同第一,碳市場與用能權交易市場的協同。在目前由能耗雙控轉為碳排放雙控的背景下,有必要考慮用能權指標和碳排放配額的互換互認,只有這樣才能給予企業更大的自主權選擇對自己有利的市場進行交易,以最小成本實現節能減排的目標。

第二,碳市場與電力交易市場的協同。需要深化電力市場化尤其是電價改革,讓電價真正反映市場供需以及減排成本,促進碳市場和電力市場協同發展,降低電力系統轉型成本。

第三,碳市場與綠證交易市場的協同。需要完善全國碳市場相關規則,加強綠證抵扣的相關標準制度體系建設,做好綠證溯源、流通、確權等環節的技術支撐,只有這樣才可以讓購買綠色電力為污染外部性付費的企業將減排成本從碳市場傳遞到其他沒有購買綠色電力的高碳排放控排企業,真正體現“污染者付費”的原則。

參考文獻:

[1]北京理工大學學報:中國碳市場建設成效與展望(2024)[2]齊紹洲 程師瀚:中國碳市場建設的經驗、成效、挑戰與政策思考[3]生態環境部:國新辦舉行《碳排放權交易管理暫行條例》國務院政策例行吹風會

中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢,檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構,儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商,法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規,咨詢輔導等知識。

本文內容整合網站:中國政府網、百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監督總局

免責聲明:本文部分內容根據網絡信息整理,文章版權歸原作者所有。向原作者致敬!發布旨在積善利他,如涉及作品內容、版權和其它問題,請跟我們聯系刪除并致歉!