兩化融合是指什么?兩化融合產(chǎn)生背景及發(fā)展歷程

兩化融合是什么意思?

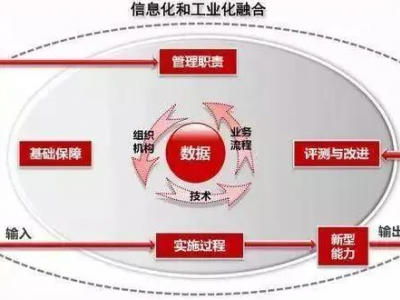

兩化融合是信息化和工業(yè)化的高層次的深度結(jié)合, 是指以信息化帶動工業(yè)化、以工業(yè)化促進(jìn)信息化,走新型工業(yè)化道路;兩化融合的核心就是信息化支撐,追求可持續(xù)發(fā)展模式。

兩化融合是指電子信息技術(shù)廣泛應(yīng)用到工業(yè)生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié),信息化成為工業(yè)企業(yè)經(jīng)營管理的常規(guī)手段。信息化進(jìn)程和工業(yè)化進(jìn)程不再相互獨(dú)立進(jìn)行,不再是單方的帶動和促進(jìn)關(guān)系,而是兩者在技術(shù)、產(chǎn)品、管理等各個層面相互交融,彼此不可分割,并催生工業(yè)電子、工業(yè)軟件、工業(yè)信息服務(wù)業(yè)等新產(chǎn)業(yè)。

兩化融合產(chǎn)生背景

近短短一百多年來,人類社會工業(yè)技術(shù)發(fā)展日新月異,歷經(jīng)機(jī)械化、電氣化、自動化3次工業(yè)革命,世界由刀耕火種的農(nóng)耕時代進(jìn)入了瞬息萬變的信息化時代。而當(dāng)前,世界范圍內(nèi)正掀起以“智能化”為標(biāo)志的第四次工業(yè)革命。

第四次工業(yè)革命概念的明確提出,源于德國率先推出的“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略。2013年4月7日至11日,在德國漢諾威工業(yè)博覽會中,由德國政府正式推出“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略,并迅速引起全球的關(guān)注,引發(fā)新一輪工業(yè)轉(zhuǎn)型熱潮。美國提出了“先進(jìn)制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃”,日本提出了“科技工業(yè)聯(lián)盟”,英國提出“工業(yè)2050戰(zhàn)略”。面對滾滾工業(yè)變革大潮,中國也順勢提出了“中國制造2025”。雖然各國戰(zhàn)略提法不同,但內(nèi)容實(shí)質(zhì)類似,均處于工業(yè)智能化的范疇之內(nèi)。

工業(yè)智能化,即智能制造,實(shí)質(zhì)為工業(yè)技術(shù)和信息技術(shù)發(fā)展到一定階段后互相結(jié)合的產(chǎn)物。當(dāng)前人類工業(yè)技術(shù)發(fā)展成熟,而信息技術(shù)在近年也發(fā)展迅猛,互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈、智能化等技術(shù)層出不窮,工業(yè)化和信息化兩者之間已初步進(jìn)行了融合發(fā)展,人類社會具備了進(jìn)行第四次工業(yè)革命的資本。

然而,我國國情現(xiàn)狀決定了我國的工業(yè)發(fā)展注定要走一條與西方發(fā)達(dá)國家不同的道路。我國目前的工業(yè)發(fā)展水平與西方發(fā)達(dá)國家相比,仍有較大的差距,西方發(fā)達(dá)國家歷經(jīng)3次完整的工業(yè)革命,在工業(yè)技術(shù)、工業(yè)基礎(chǔ)上有足夠渾厚的積累,由工業(yè)化過渡到信息化自然而然,先完成工業(yè)化后進(jìn)行信息化;而我國工業(yè)起步較晚,基礎(chǔ)相對薄弱,大部分工業(yè)企業(yè)的工業(yè)化水平較為低下,尚處于工業(yè)自動化中低階段。我國想要跟上世界腳步,實(shí)現(xiàn)彎道超車,必須實(shí)行工業(yè)化和信息化同時發(fā)展,齊頭并進(jìn),并互相融合、互相促進(jìn),加速工業(yè)轉(zhuǎn)型變革,最終實(shí)現(xiàn)工業(yè)智能化目標(biāo),實(shí)現(xiàn)國家戰(zhàn)略。

兩化融合的發(fā)展歷程

(1)傳統(tǒng)工業(yè)化階段(1949-1978),純國有的計劃經(jīng)濟(jì),學(xué)前蘇聯(lián)和自力更生,兩化融合既無需求,又無動力,也無條件。

(2)改革開發(fā)階段(1979-1999),從計劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變,從純國有向多種所有制共同發(fā)展轉(zhuǎn)變,從閉關(guān)自守向開放引進(jìn)轉(zhuǎn)變。兩化融合在重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開始探索發(fā)展。

(3)全球化超速發(fā)展階段(2000-至今),加入WTO,面向兩個市場,利用兩種資源,國有企業(yè)改制改革,經(jīng)濟(jì)超高速發(fā)展,兩化融合從必然王國向自由王國飛躍。中國制造2025是中國工業(yè)由大變強(qiáng)、從制造大國向制造強(qiáng)國轉(zhuǎn)型的行動綱要,兩化融合是制造強(qiáng)國建設(shè)的主線,智能制造是主攻方向。

中企檢測認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢,檢驗(yàn)檢測、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計量校準(zhǔn)、知識產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺。中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測、認(rèn)證、計量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu),儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商,法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認(rèn)證、商標(biāo)、專利、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識資訊,包括商標(biāo)注冊、食品檢測、第三方檢測機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測、環(huán)境檢測、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專利申請、知識產(chǎn)權(quán)、檢測法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息,中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測認(rèn)證商標(biāo)專利從業(yè)者提供多種檢測、認(rèn)證、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī),咨詢輔導(dǎo)等知識。

本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監(jiān)督總局 、國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會、質(zhì)量認(rèn)證中心

免責(zé)聲明:本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理,文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬!發(fā)布旨在積善利他,如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請跟我們聯(lián)系刪除并致歉!