1.引言

隨著納米科技的發(fā)展,納米尺度制造業(yè)發(fā)展迅速,而納米加工就是納米制造業(yè)的核心部分,納米加工的代表性方法就是聚焦離子束。近年來(lái)發(fā)展起來(lái)的聚焦離子束(FIB)技術(shù)利用高強(qiáng)度聚焦離子束對(duì)材料進(jìn)行納米加工,配合掃描電鏡(SEM)等高倍數(shù)電子顯微鏡實(shí)時(shí)觀察,成為了納米級(jí)分析、制造的主要方法。目前已廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體集成電路修改、切割和故障分析等。

2.原理

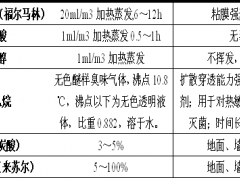

聚焦離子束(Focused Ion beam, FIB)的系統(tǒng)是利用電透鏡將離子束聚焦成非常小尺寸的顯微切割儀器,目前商用系統(tǒng)的離子束為液相金屬離子源(Liquid metal Ion Source,LMIS),金屬材質(zhì)為鎵(Gallium, Ga),因?yàn)殒壴鼐哂械腿埸c(diǎn)、低蒸氣壓、及良好的抗氧化力;典型的離子束顯微鏡包括液相金屬離子源、電透鏡、掃描電極、二次粒子偵測(cè)器、5-6軸向移動(dòng)的試片基座、真空系統(tǒng)、抗振動(dòng)和磁場(chǎng)的裝置、電子控制面板、和計(jì)算機(jī)等硬設(shè)備,外加電場(chǎng)于液相金屬離子源,可使液態(tài)鎵形成細(xì)小尖端,再加上負(fù)電場(chǎng)(Extractor) 牽引尖端的鎵,而導(dǎo)出鎵離子束,在一般工作電壓下,尖端電流密度約為1埃10-8 Amp/cm2,以電透鏡聚焦,經(jīng)過(guò)一連串變化孔徑 (Automatic Variable Aperture, AVA)可決定離子束的大小,再經(jīng)過(guò)二次聚焦至試片表面,利用物理碰撞來(lái)達(dá)到切割之目的。

3.應(yīng)用

聚焦離子束系統(tǒng)除了具有電子成像功能外,由于離子具有較大的質(zhì)量,經(jīng)過(guò)加速聚焦后還可對(duì)材料和器件進(jìn)行蝕刻、沉積、離子注入等加工。

3.1 離子束成像

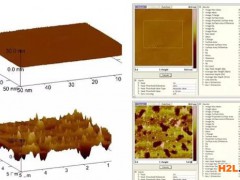

聚焦離子束轟擊樣品表面,激發(fā)二次電子、中性原子、二次離子和光子等,收集這些信號(hào),經(jīng)處理顯示樣品的表面形貌。目前聚焦離子束系統(tǒng)成像分辨率已達(dá)到5nm,比掃描電鏡稍低,但成像具有更真實(shí)反映材料表層詳細(xì)形貌的優(yōu)點(diǎn)。

3.2 離子束蝕刻

高能聚焦離子束轟擊樣品時(shí),其動(dòng)能會(huì)傳遞給樣品中的原子分子,產(chǎn)生濺射效應(yīng),從而達(dá)到不斷蝕刻,即切割樣品的效果。其切割定位精度能達(dá)到5nm級(jí)別,具有超高的切割精度。

使用高能了離子束將不活潑的鹵化物氣體分子變?yōu)榛钚栽印㈦x子和自由基,這些活性基團(tuán)與樣品材料發(fā)生化學(xué)反應(yīng)后的產(chǎn)物是揮發(fā)性,當(dāng)脫離樣品表面時(shí)立刻被真空系統(tǒng)抽走。這些腐蝕氣體本身不與樣品材料發(fā)生作用,由由離子束將其離解后,才具有活性,這樣便可以對(duì)樣品表面實(shí)施選擇性蝕刻。在集成電路修改方面有著重要應(yīng)用。

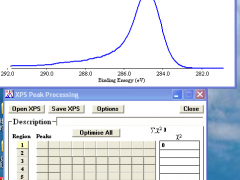

3.3 離子束沉積薄膜

利用離子束的能量激發(fā)化學(xué)反應(yīng)來(lái)沉積金屬材料和非金屬材料。通過(guò)氣體注入系統(tǒng)將一些金屬有機(jī)物氣體噴涂在樣品上需要沉積的區(qū)域,當(dāng)離子束聚焦在該區(qū)域時(shí),離子束能量使有機(jī)物發(fā)生分解,分解后的金屬固體成分被沉積下來(lái),而揮發(fā)性有機(jī)物成分被真空系統(tǒng)抽走。

3.4 離子注入

聚焦離子束的一個(gè)重要應(yīng)用時(shí)可以無(wú)掩模注入離子。掩模注入是半導(dǎo)體領(lǐng)域的一項(xiàng)基本操作技術(shù),利用聚焦離子束技術(shù)的精確定位和控制能力,就可以不用掩模板,直接在半導(dǎo)體材料和器件上特定的點(diǎn)或者區(qū)域進(jìn)行離子注入,精確控制注入的深度和廣度。

3.5 透射電鏡樣品制備

透射電鏡的樣品限制條件是透射電鏡應(yīng)用的一大難題,通常透射電鏡的樣品厚度需控制在0.1微米以下。傳統(tǒng)方法是通過(guò)手工研磨和離子濺射減薄來(lái)制樣,不但費(fèi)時(shí)而且還無(wú)法精確定位。聚焦離子束在制作透射電鏡樣品時(shí),不但能精確定位,還能做到不污染和損傷樣品。

4.聚焦離子束的發(fā)展

聚焦離子束現(xiàn)已發(fā)展成與SEM等設(shè)備聯(lián)用。FIB-SEM雙系統(tǒng)可以在高分辨率掃描電鏡顯微圖像監(jiān)控下發(fā)揮聚焦離子束的超微細(xì)加工能力。

在FIB-SEM雙束系統(tǒng)中,聚焦離子束和電子束優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。離子束成型襯度大,但存在損傷樣品和分辨率低的缺點(diǎn),電子束激發(fā)的二次電子成像分辨率高、對(duì)樣品損傷小,但襯度較低,兩者組合可獲得更清晰準(zhǔn)確的樣品表面信息。

5.小結(jié)

本文簡(jiǎn)單介紹了聚焦離子束(FIB)的基本原理、結(jié)構(gòu)和應(yīng)用。它的精確定位、顯微觀察和精細(xì)加工能力在電子領(lǐng)域有著重要應(yīng)用。目前5nm的加工精度、無(wú)污染和不損傷樣品在樣品加工方面存在這巨大優(yōu)勢(shì),是其他樣品制備設(shè)備無(wú)法達(dá)到的水平。

中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢,檢驗(yàn)檢測(cè)、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測(cè)、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu),儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商,法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個(gè)問(wèn)題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業(yè)性問(wèn)題可以撥打中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測(cè)、認(rèn)證、商標(biāo)、專利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識(shí)資訊,包括商標(biāo)注冊(cè)、食品檢測(cè)、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測(cè)、環(huán)境檢測(cè)、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專利申請(qǐng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、檢測(cè)法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息,中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)認(rèn)證商標(biāo)專利從業(yè)者提供多種檢測(cè)、認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī),咨詢輔導(dǎo)等知識(shí)。

本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場(chǎng)監(jiān)督總局 、國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)、質(zhì)量認(rèn)證中心

免責(zé)聲明:本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理,文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬!發(fā)布旨在積善利他,如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系刪除并致歉!